-

Numero contenuti

15509 -

Iscritto

-

Ultima visita

Tipo di contenuto

Profili

Forum

Orchidee

Diventa Socio

Calendario

Tutti i contenuti di Archivio Micologico

-

Phaeolepiota aurea (Matt. : Fr.) Maire 1928

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Non Commestibili o Sospetti

Phaeolepiota aurea (Matt. : Fr.) Maire; Trentino-Alto Adige; Settembre 2022; Foto di Antonio Albanese. -

Agaricus augustus Fr. 1838

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Commestibili

Agaricus augustus Fr.; Trentino-Alto Adige; Settembre 2022; Foto di Giovanni Galeotti. -

Lactarius trivialis (Fr. : Fr.) Fr. 1838

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Velenosi

Lactarius trivialis (Fr. Fr.) Fr.; Trentino-Alto Adige; Settembre 2022; Foto di Giovanni Galeotti. -

Lactarius volemus (Fr. : Fr.) Fr. 1838

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Commestibili

Lactarius cfr volemus (Fr. : Fr.) Fr.; Trentino-Alto Adige; Settembre 2022; Foto di Giovanni Galeotti. -

Tricholoma saponaceum (Fr. : Fr.) P. Kumm. 1871

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Non Commestibili o Sospetti

Tricholoma saponaceum (Fr. : Fr.) P. Kumm.; Trentino-Alto Adige; Settembre 2022; Foto di Giovanni Galeotti. -

Tricholoma sulphureum (Bull. : Fr.) P. Kumm. 1871

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Velenosi

Tricholoma sulphureum (Bull. : Fr.) P. Kumm.; Trentino-Alto Adige; Settembre 2022; Foto di Giovanni Galeotti. Foto di Pietro Curti. Cappello e gambo. -

Cortinarius violaceus (L. : Fr.) Gray 1821

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Non Commestibili o Sospetti

Cortinarius violaceus (L. : Fr.) Gray. Regione Trentino-Alto Adige (Provincia autonoma di Trento). Settembre 2022. Foto di Giovanni Galeotti. -

Laccaria bicolor (Maire) P.D. Orton 1960

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Commestibili

Laccaria bicolor (Maire) P.D. Orton; Trentino-Alto Adige; Settembre 2022; Foto di Giovanni Galeotti. -

Tricholoma virgatum (Fr.: Fr.) Kummer 1871

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Non Commestibili o Sospetti

Tricholoma virgatum (Fr. : Fr.) Kummer; Trentino-Alto Adige; Settembre 2022; Foto di Giovanni Galeotti. -

Amanita muscaria (L. : Fr.) Lam. 1783

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Velenosi

Amanita muscaria (L. : Fr.) Lam.; Trentino-Alto Adige; Settembre 2022; Foto di Giovanni Galeotti. -

Cortinarius sanguineus (Wulfen : Fr.) Gray 1821

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Velenosi

Cortinarius sanguineus (Wulfen : Fr.) Gray. Regione Trentino-Alto Adige (Provincia Autonoma di Trento). Settembre 2022. Foto di Antonio Albanese. -

Rhodocollybia maculata (Alb. & Schwein. : Fr.) Singer 1939

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Non Commestibili o Sospetti

Rhodocollybia maculata (Alb. & Schwein. : Fr.) Singer; Trentino-Alto Adige; Settembre 2022; Foto di Antonio Albanese. -

Cortinarius camphoratus (Fr. : Fr.) Fr. 1838

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Non Commestibili o Sospetti

Cortinarius camphoratus (Fr. : Fr.) Fr. Regione Trentino-Alto Adige (Provincia Autonoma di Trento). Settembre 2022. Foto di Antonio Albanese.- 9 risposte

-

- cortinarius camphoratus

- cortinarius hircinoides

- (e 2 in più)

-

Cortinarius rubellus Cooke 1887

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Velenosi

Cortinarius rubellus Cooke. Regione Trentino-Alto Adige (Provincia Autonoma di Trento). Settembre 2022; Foto di Antonio Albanese.- 21 risposte

-

- the suspect cortinarius

- cortinarius speciosissimus

- (e 5 in più)

-

Cystoderma amianthinum (Scop.) Fayod 1889

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Non Commestibili o Sospetti

Cystoderma amianthinum (Scop.) Fayod; Trentino-Alto Adige; Settembre 2022; Foto di Antonio Albanese. -

Suillus bovinus (L. : Fr.) Roussel 1806

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Commestibili

Suillus bovinus (L. : Fr.) Roussel; Trentino-Alto Adige; Settembre 2022; Foto di Antonio Albanese. -

Amanita virosa Bertill. 1866

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Velenosi

Amanita virosa Bertill.; Trentino-Alto Adige; Settembre 2022; Foto di Antonio Albanese. -

Hygrophorus camarophyllus (Alb. & Schw.: Fr.) Dumée, Grandj. & Maire 1912

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Non Commestibili o Sospetti

Hygrophorus camarophyllus (Alb. & Schw. : Fr.) Dumée, Grandj. & Maire; Trentino-Alto Adige; Settembre 2022; Foto di Antonio Albanese. -

Laccaria amethystina (Huds.) Cooke 1884

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Non Commestibili o Sospetti

Laccaria amethystina (Huds.) Cooke; Trentino-Alto Adige; Settembre 2022; Foto di Antonio Albanese. -

Mycena rosella (Fr.: Fr.) Kummer 1971

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Non Commestibili o Sospetti

Mycena rosella (Fr. : Fr.) Kummer; Regione Trentino-Alto Adige; Settembre 2022; Foto di Antonio Albanese. -

Clavariadelphus ligula (Schaeff. : Fr.) Donk 1933

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Non Commestibili o Sospetti

Clavariadelphus ligula (Schaeff. : Fr.) Donk; Regione Trentino-Alto Adige; Settembre 2022; Foto di Antonio Albanese. -

Paragalactinia succosella (Le Gal & Romagn.) Van Vooren 2020

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Non Commestibili o Sospetti

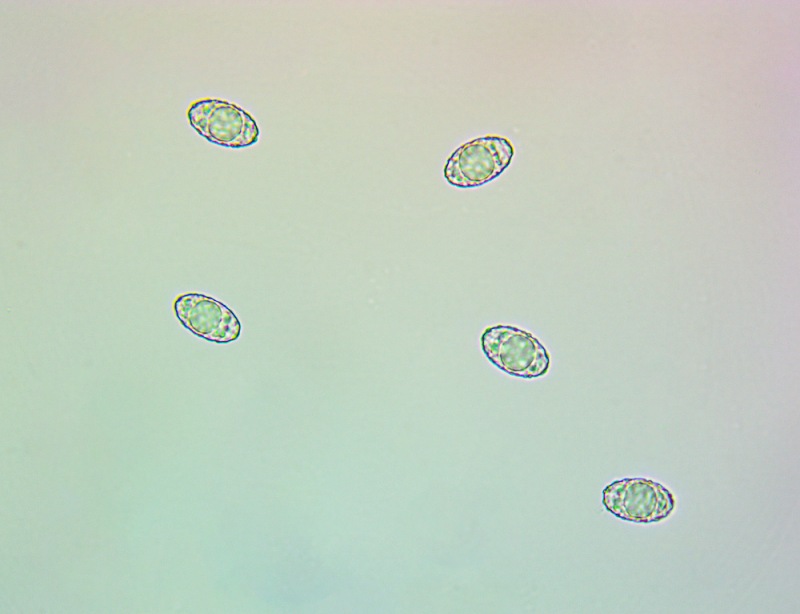

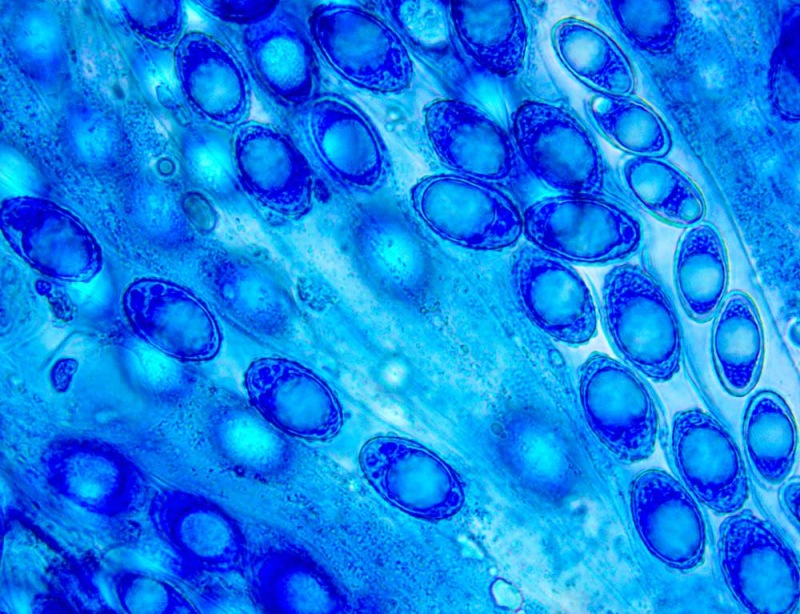

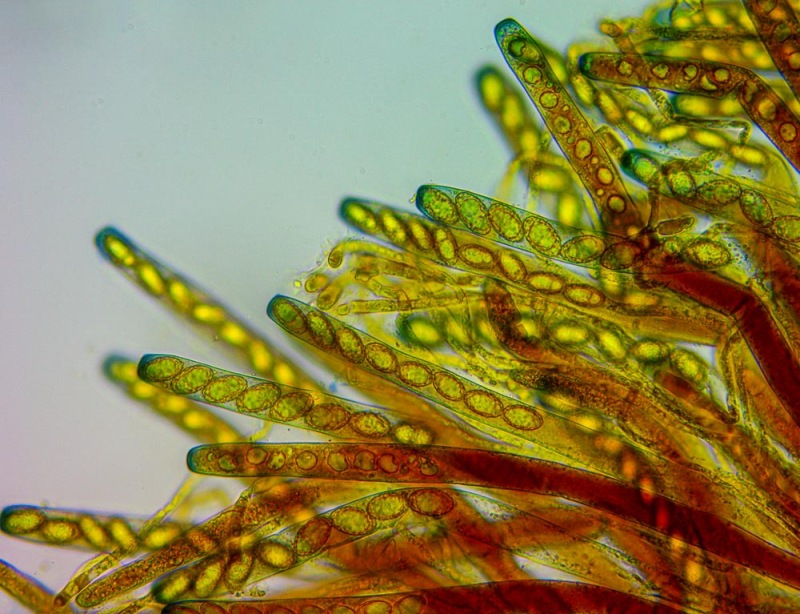

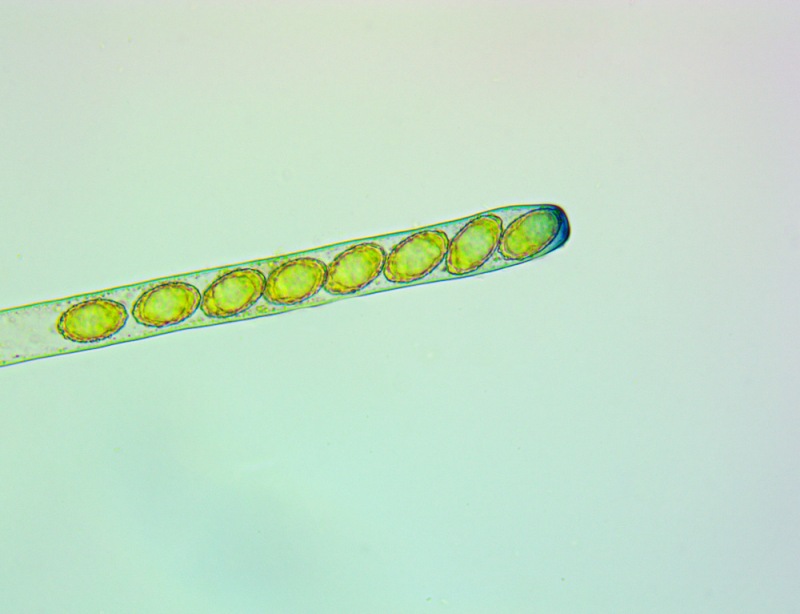

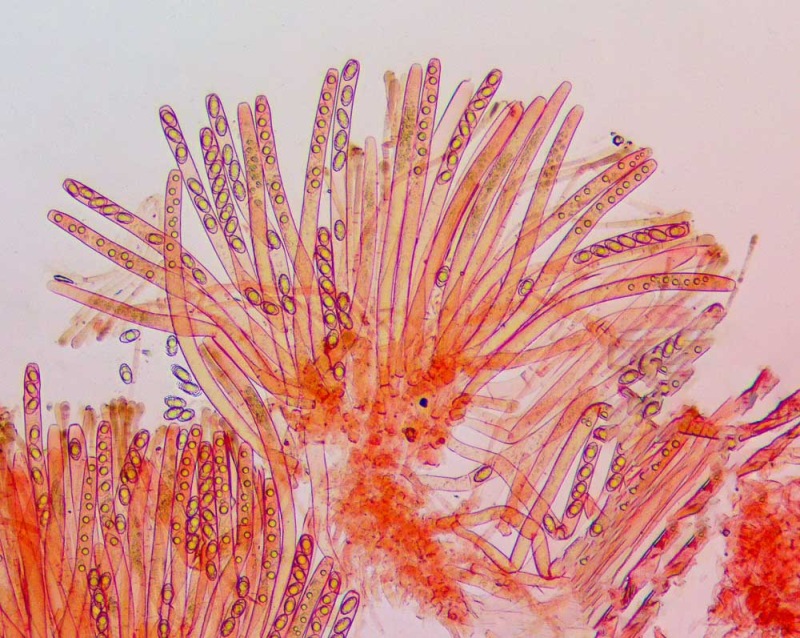

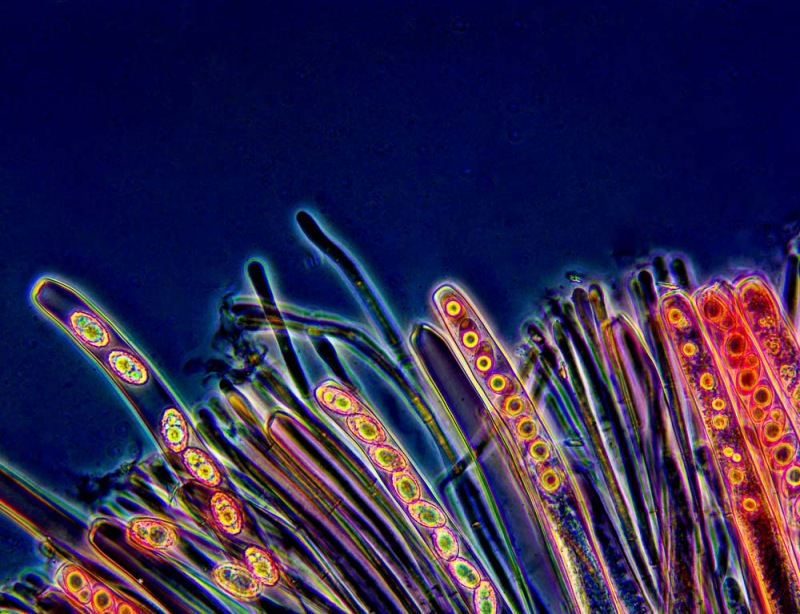

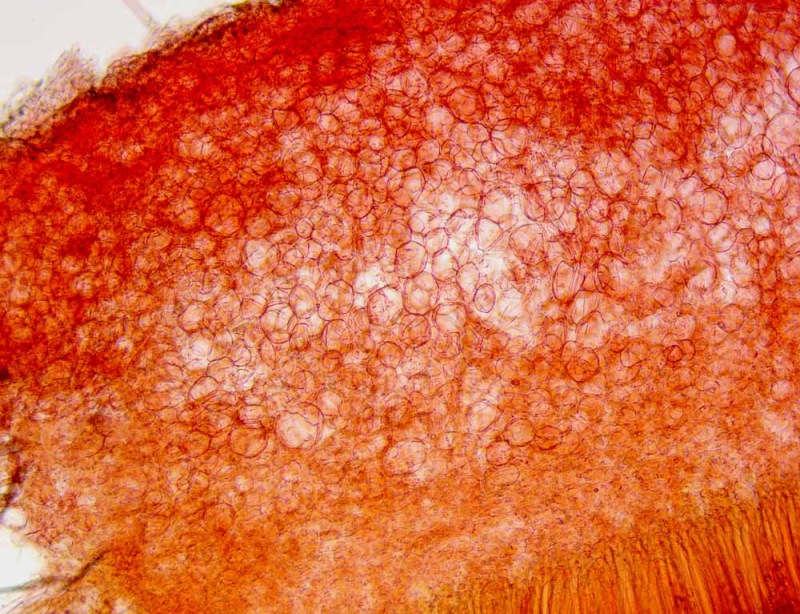

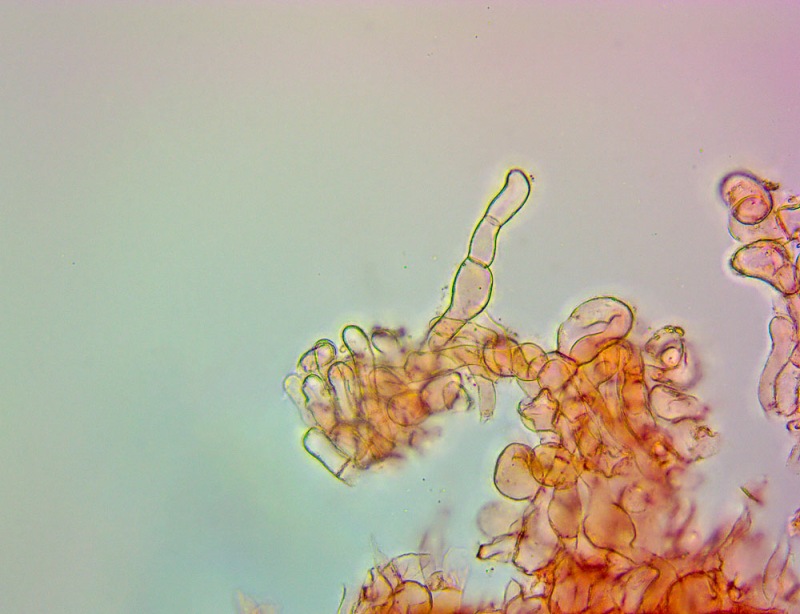

Paragalactinia succosella (Le Gal & Romagn.) Van Vooren; Regione Umbria; Gennaio 2023; Foto di Tomaso Lezzi. Questa specie che apparteneva prima al genere Peziza è stata spostata nel genere Paragalactinia. Il ritrovamento è avvenuto su legno bruciato presumibilmente di Quercus ilex. Spore (14,2) 15,8-19,1 (22,0) × (7,8) 9,0-10,8 (12,3) µm; Q = (1,5) 1,54-2,0 (2,1); N = 45; Media = 17,6 × 9,7 µm; Qm = 1,8 (misure effettuate con le verruche); ellissoidali verrucose e in prevalenza monoguttulate. I caratteri di questa specie sono la sezione con latice verde-giallino, gli aschi con l'estremità amiloide, le spore monoguttulate e fortemente verrucose. La simile Paragalactinia succosa (Berk.) Van Vooren 2020 = Peziza succosa Berk. 1841 ha dimensioni maggiori, forma più a coppa, sezione con latice più giallo, spore pluriguttulate. Sezione. Aschi amiloidi e spore verrucose. Osservazione in melzer, a 400×. Spore verrucose. Osservazione in melzer, a 1000×. Spore monoguttulate. Osservazione in melzer, a 1000×. -

Paragalactinia succosella (Le Gal & Romagn.) Van Vooren 2020

Archivio Micologico ha postato un topic nell'area Funghi Non Commestibili o Sospetti

Paragalactinia succosella (Le Gal & Romagn.) Van Vooren 2020 Tassonomia Divisione Ascomycota Classe Pezizomycetes Ordine Pezizales Famiglia Pezizaceae Etimologia L'epiteto Paragalactinia deriva dal greco παρά- [pará-] = affine e galactinia dal nome di genere Galactinia, per la somiglianza al genere Galactinia. L'epiteto succosella deriva dal latino sūcōsus = succoso, per l'emissione di latice alla frattura della carne. Sinonimi Galactinia succosella Le Gal & Romagn. 1940 Peziza succosella (Le Gal & Romagn.) M.M. Moser ex Aviz.-Hersh. & Nemlich 1963 - Nom. inval., Art. 41.5 (Melbourne) Peziza succosella (Le Gal & Romagn.) MM Moser ex Aviz.-Hersh. & Nemlich 1974 Ascoma Si presenta sotto forma di apotecio sessile, di dimensioni fino a 25-30 mm di diametro, imenoforo liscio, con colorazioni che vanno dal noccioala al bruno con sfumature bluastre, superficie esterna crenulata, biancastra con macchie rossastre. Margine irregolare, gibboso, rivolto verso l’imenoforo. Carne Spessa, fragile, biancastra, alla rottura secerne un latice sieroso bianco che vira subito al giallo poi al giallo-verdastro. Microscopia Spore (16,7) 17,1-18,3 (19) × (9,4) 9,6-10,4 (10,9) µm; Q = (1,6) 1,7-1,8 (2); N = 30; Media = 17,7 × 10 µm; Qm= 1,8; (misure effettuate da sporata in massa), ellissoidali, monoguttulate, con perisporio ornamentato da verruche con apice ottuso. Aschi 236-298 × 12-16,18 µm, cilindrici , monotunicati, amiloidi, ottasporici, opercolati con base pleurorinca. Parafisi cilindriche, settate, allargate all’apice. Excipulum medullare a textura globulosa, intercalato da ife cilindriche. Excipulum ectale a textura globulosa con ife emergenti, settate. Habitat Comune su terreno in presenza di muschio da inizio inverno alla primavera, gregario. Cresce spesso anche su resti di legno carbonizzati. Commestibilità e tossicità Non commestibile. Specie simili Paragalactinia succosa (Berk.) Van Vooren = Peziza succosa Berk. 1841; si presenta di dimensioni più grandi, più a coppa, presenta latice giallo mai con colorazioni verdastre, spore in prevalenza biguttulate e l’imenoforo con colorazioni tendenzialmente più chiare. Bigliografia AA.VV. 2000. Nordic Macromycetes. Volume 1. Ascomycetes. Ed. Nordsvamp. DONADINI, J.C., 1981. Le genre Peziza dans le Sud-Est de la France, avec clé du genre pour la France. Ed. Université de Provence. Marseille. DOUGOUD, R., 2001. Clé des discomycètes carbonicoles. Documents Mycologiques 30 (120): 15-29. GAROFOLI, D. & BAIANO, G., 1996. Il Genere Peziza. 1° contributo: specie a lattice ingiallente. Rivista di Micologia XXXIX (3): 233-258. MEDARDI, G., 2006. Atlante fotografico degli Ascomiceti d'Italia. Ed. AMB. PHILLIPS, W., 1893 A manual of the British Discomycetes with descriptions of all the species of fungi hitherto found in Britain, included in the family and illustrations of the genera. Ed. K. Paul, Trench, Trübner. London. SACCARDO, P.A., 1892. Sylloge fungorum omnium hucusque cognitorum. Vol. X, Pars II, Discomyceteae, Hyphomiceteae, Fungi fossiles. Ed. Patavii. VAN VOOREN, 2020. Ascomycete.org 12 (4): 189. Scheda di proprietà AMINT realizzata da Antonio Albanese - revisionata da Tomaso Lezzi, approvata dal CLR Micologico di AMINT. Regione Lazio; Dicembre 2021; Foto di Antonio Albanese. Particolare del latice che mostra un viraggio giallo verdastro. Latice virante al verde. Foto scattata dopo 15 minuti dalla sezione. Spore. Osservazione in acqua, a 630×. Spore. Osservazione in blu cotone in acido lattico, a 1000×. Aschi amiloidi. Osservazione in melzer, a 630×. Aschi e parafisi. Osservazione in rosso Congo, a 100×. Aschi e parafisi. Osservazione in rosso Congo, a 400×. Aschi e parafasi. Osservazione in rosso Congo con contrasto di fase, a 400×. Particolare che mostra l'apertura dell'asco e la fuoriuscita delle spore attraverso l'opercolo. Osservazione, a 100×. Parafasi. Osservazione in rosso Congo, a 400×. Imenio. Osservazione in rosso Congo, a 100×. Ife emergenti dell'excipulum ectale. Osservazione in rosso Congo, a 630×. -

Lactarius camphoratus (Bull.: Fr.) Fr. 1838

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Non Commestibili o Sospetti

Lactarius camphoratus (Bull. : Fr.) Fr.; Regione Trentino-Alto Adige; Settembre 2022; Foto di Antonio Albanese. -

Amanita submembranacea (Bon) Gröger 1979

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Commestibili

Amanita submembranacea (Bon) Gröger; Regione Trentino-Alto Adige; Settembre 2022; Foto di Antonio Albanese.