-

Numero contenuti

8999 -

Iscritto

-

Ultima visita

Tipo di contenuto

Profili

Forum

Orchidee

Diventa Socio

Calendario

Tutti i contenuti di Alessandro F

-

2009.11 - Toscana - Tutor Paolo Benelli

Alessandro F ha risposto alla discussione di Alessandro F in Funghi trovati Anno 2009

Lepista sordida (Schum.: Fr.) Singer Lepista di media grandezza, con cappello poco carnoso, liscio e glabro di colore variabile dal grigio-lilla al grigio-violetto, più scuro al centro. Il margine è acuto, a lungo un po’ involuto e poi disteso e si può presentare sia liscio che striato per trasparenza. Lamelle fitte e larghe, all’inizio biancastre, poi rosate fino al violetto a maturità. Carne dall’odore forte e composito (fungino con nota rancida e farinosa) e sapore dolciastro. Cresce in autunno ma si può reperire anche in primavera; in parchi, giardini o boschi con substrato ricco di detriti di sostanze organiche. Confondibile con Lepista nuda che ha taglia e carnosità maggiori, con cappello dal colore violetto carico (almeno nei giovani esemplari; poi tende a scolorirsi al bruno-lilla) e con odore aromatico (spesso assai forte) gradevole e caratteristico. Sotto Pino; presso Arliano; Mugello Altro esemplare, sotto Castagno. Lamelle facilmente asportabili -

2009.11 - Toscana - Tutor Paolo Benelli

Alessandro F ha risposto alla discussione di Alessandro F in Funghi trovati Anno 2009

Panaeolus rickenii Hora Può crescere terricolo o fimicolo sia nelle radure boschive di latifoglia sia nei prati o nei pascoli. Caratterizzato dal cappello campanulato-parabolico con colorazioni scure (dal bruno al bruno-vinoso al bruno-rossastro); dal gambo esile e slanciato, cilindrico, cosparso di pruina bianca per tutta la sua lunghezza, su fondo vinoso scuro; carne esigua con colore ocra-vinoso e senza odori particolari. Gli è simile Panaeolus acuminatus che, macroscopicamente, mostra un cappello con papilla acuta al centro; le differenza microscopiche sono tuttavia minime e riguardano la misura sporale. In base a ciò molti Autori considerano le due specie sinonime. Su terreno; bosco misto; presso Arliano; Mugello Particolare dei cappelli Il gambo coperto di pruina bianca Le lamelle tipiche dei Panaeolus: marezzate (o papillonacee) a causa della maturazione delle spore nerastre che non avviene contemporaneamente su tutta la superficie lamellare -

2009.11 - Toscana - Tutor Paolo Benelli

Alessandro F ha risposto alla discussione di Alessandro F in Funghi trovati Anno 2009

Galerina cfr. marginata (Batsch) Kühner Dal TUTTO FUNGHI, pag. 417: “Nasce tipicamente su legno, sia di latifoglia che di conifera, con una preferenza per quest’ultima. Specie cosmoplita distribuita più o meno uniformemente in tutto l’emisfero boreale; nei nostri boschi è possibile rinvenirla da fine estate fino alla fine dell’autunno, dalla collina alla montagna. Velenoso mortale, causa la stessa sindrome della più conosciuta Amanita phalloides. Vari studi hanno infatti rilevato una considerevole quantità di amatossine, molecole responsabili della sindrome falloidea, causa di una grave intossicazione epatica spesso a esito mortale. Uno studio recente (2004) ha rilevato che negli ultimi vent’anni, su più di duemila casi di intossicazione da amatossine tra Europa e nord America, sono stati pochissimi quelli ascrivibili al consumo di Galerina marginata e relativo Gruppo. Questo si può spiegare soprattutto per l’aspetto poco invitante e spesso poco evidente di questi funghi e non per la poca carica tossica che, in alcuni casi, risulta essere maggiore addirittura di quella dell’Amanita phalloides. La piccola taglia, i cromatismi bruno-aranciati, la presenza di un anellino, l’odore di farina, la sporata color ruggine e la crescita su legno, sono caratteristiche sufficienti per il riconoscimento e utili quindi a scoraggiare il raccoglitore dal consumo di questa specie mortale. La confusione più pericolosa è sicuramente quella con una specie commestibile, Kuehneromyces mutabilis, anch’essa con sporata rugginosa. Questa si presenta mediamente più grossa e carnosa, munita di una vera e propria armilla al di sotto della quale il gambo presenta piccole squamette rialzate; non presenta inoltre odore farinoso ma fungino e ha una crescita solitamente cespitosa a differenza di Galerina marginata che non presenta quasi mai la base dei gambo appressata.” La microscopia è necessaria per delimitare Galerina marginata da specie congeneri simili e ugualmente tossiche. Bosco misto; presso Arliano; Mugello Particolari ravvicinati; cappello igrofano, striato per trasparenza. L’anellino aderisce al gambo e diventa color ruggine grazie alle spore che vi si depositano sopra Imenoforo con lamelle dal filo biancastro Particolare del cappello igrofano: nella zona più umida (verso il margine) il cappello mostra per trasparenza le striature prodotte dalle lamelle sottostanti; nella parte ormai asciutta (al centro) la carne perde la trasparenza e il cappello appare opaco e crema-bianchiccio -

2009.11 - Toscana - Tutor Paolo Benelli

Alessandro F ha risposto alla discussione di Alessandro F in Funghi trovati Anno 2009

Pseudoclitocybe cyathiformis (Bull.: Fr.) Singer Cappello decisamente imbutiforme con margine involuto; da grigio-bistro a color ardesia-fuligginoso con sfumature brunastre; superficie pileica con fini fibrille radiali concolori. Lamelle adnato-decorrenti di colore grigio-beige pallido. Gambo striato da fibrille chiare su fondo poco più chiaro del cappello. Odore cianico, simile a quello di Clitocybe gibba (imbutino). Confondibile con Pseudoclitocybe obbata che presenta cappello liscio e di un colore bruno-rossastro o bruno-cioccolato, con lamelle brunastre anche a riflessi rosati, odore subnullo. Bosco misto con prevalenza di Quercia; presso Arliano; Mugello Per intero; gambo un po' clavato Le lamelle Particolare del gambo -

2009.11 - Toscana - Tutor Paolo Benelli

Alessandro F ha risposto alla discussione di Alessandro F in Funghi trovati Anno 2009

Mycena sp. Crop su lamelle e lamellule; visibili alcuni basidi e/o cistidi che ne punteggiano le superfici -

2009.11 - Toscana - Tutor Paolo Benelli

Alessandro F ha risposto alla discussione di Alessandro F in Funghi trovati Anno 2009

-

2009.11 - Toscana - Tutor Paolo Benelli

Alessandro F ha risposto alla discussione di Alessandro F in Funghi trovati Anno 2009

-

2009.11 - Toscana - Tutor Paolo Benelli

Alessandro F ha risposto alla discussione di Alessandro F in Funghi trovati Anno 2009

Clitocybe nebularis (Batsch: Fr.) Kummer Dall’odore forte, aromatico e “tipicamente da... Clitocybe nebularis” Dal TUTTO FUNGHI pag. 216: “E’ stato per anni il fungo più raccolto e commercializzato in Italia, ma la sua tossicità è stata ormai dimostrata con certezza ed è stato cancellato dalle liste dei funghi commercializzabili. Purtroppo viene ancora raccolto e spetta solo ai fungaioli rendersi consapevoli del rischio ed evitare di raccoglierlo e consumarlo. Può essere confuso con Entoloma lividum, velenoso, che può crescere nel medesimo habitat. La principale differenza va ricercata nel colore delle lamelle dei soggetti maturi: queste sono giallastre in C. nebularis e rosa carico in E. lividum, oltre all’odore forte e caratteristico in C. nebularis, deciso di farina fresca in E. lividum.” Bosco misto; presso Arliano; Mugello -

2009.11 - Toscana - Tutor Paolo Benelli

Alessandro F ha risposto alla discussione di Alessandro F in Funghi trovati Anno 2009

Marasmius oreades (Bolt.: Fr.) Fr. Chiamato volgarmente “gambesecche” per la caratteristica tenacità del gambo (pieno e quasi legnoso). Ottimo commestibile... per i raccoglitori pazienti, viste le sue piccole dimensioni. Igrofano, con cappello color ocra-isabella a secco, brunastro a tempo umido; lamelle libere, rade, larghe e sinuose; odore gradevole come di mandorle amare (dovuto alla presenza di infinitesime tracce di acido cianidrico, che non pregiudicano la sua ottima commestibilità) e sapore dolciastro che ricorda la nocciola. Gli è simile Marasmius collinus (dalla commestibilità non del tutto accertata e quindi sconsigliabile) che si distingue macroscopicamente per il gambo più esile e meno tenace, fistoloso o più o meno cavo, per la carne dall’odore poco gradevole (con componenti agliacee o di gomma-caucciù o di Scleroderma), per le lamelle più fitte. Dal TUTTO FUNGHI, pag. 274: “È una specie che ha la capacità di essere reviviscente: la carne secca fatta rinvenire con l’acqua riprende la sua consistenza originale, mantenendo il suo profumo, il sapore e le caratteristiche organolettiche.” Su prato, verso Arliano; Mugello. Esemplari già essiccati sul posto -

2009.11 - Toscana - Tutor Paolo Benelli

Alessandro F ha risposto alla discussione di Alessandro F in Funghi trovati Anno 2009

-

2009.11 - Toscana - Tutor Paolo Benelli

Alessandro F ha risposto alla discussione di Alessandro F in Funghi trovati Anno 2009

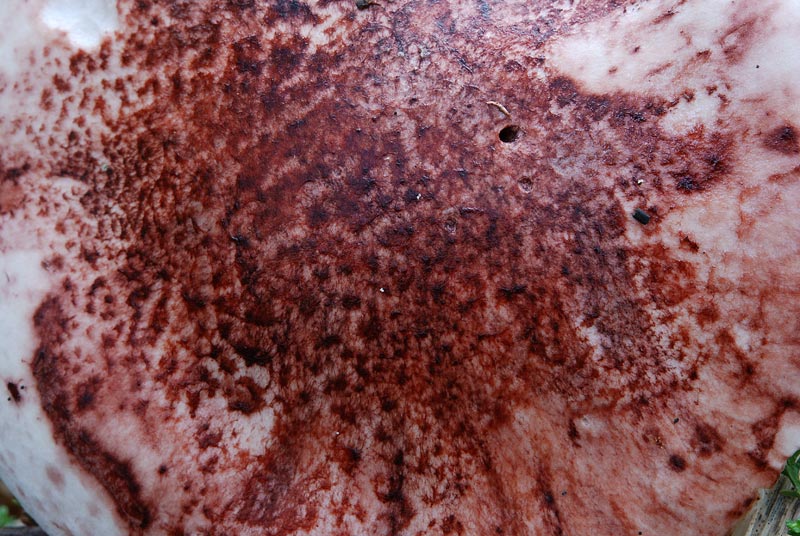

Hygrophorus russula (Schaeff.) Kauffman Cappello con cuticola color rosso vinoso o rosso lampone; tale colore è dovuto alle fibrille rosso-vinoso porpora innate e riunite a mazzetti, che nascondono quasi completamente il fondo dal colore bianco-avorio. Particolare -

2009.11 - Toscana - Tutor Paolo Benelli

Alessandro F ha risposto alla discussione di Alessandro F in Funghi trovati Anno 2009

-

2009.11 - Toscana - Tutor Paolo Benelli

Alessandro F ha risposto alla discussione di Alessandro F in Funghi trovati Anno 2009

-

2009.11 - Toscana - Tutor Paolo Benelli

Alessandro F ha risposto alla discussione di Alessandro F in Funghi trovati Anno 2009

Hygrophorus russula (Schaeff.) Kauffman Dal TUTTO FUNGHI, pag. 202: “Nei boschi di latifoglie, in particolare Quercia, molto comune in aree termofile in autunno dopo intensi temporali. Si tratta di un micete a crescita massiccia, anche se non moto durevole. Le produzioni del fungo si concentrano in non più di due, massimo tre settimane, ma all’interno di questo breve periodo sono letteralmente esplosive: in ogni direzione, dentro il bosco, ci sono distese di questo basidioma. Per i suoi caratteri cromatici, con il cappello che sembra dipinto in modo grossolano di rosso su fondo bianco, non si presta a confusioni; si tratta quindi di un fungo molto facile da riconoscere.” L'unica specie simile è Hygrophorus erubescens che però ha gambo facilmente ingiallente, lamelle rade e di colore bianco-giallastre-grigiastre, habitat presso conifere e raramente sotto latifoglia, carne dal sapore da poco a nettamente amaro; H. russula ha invece scarsa propensione all’ingiallimento (al più sono presenti rare macchie gialline sul gambo a maturità), possiede lamelle relativamente fitte (le più fitte tra gli Hygrophorus) e di colore da biancastro a biancastro-carnicino a maturità con macchie rosso-vinoso (il filo lamellare si macchia anch’esso di rosso-vinoso e raramente di giallo a maturità), carne dal sapore nullo o leggermente amarognolo. Bosco di Quercia; presso Arliano; Mugello -

2009.11 - Toscana - Tutor Paolo Benelli

Alessandro F ha risposto alla discussione di Alessandro F in Funghi trovati Anno 2009

Macrolepiota excoriata (Schaeff.: Fr.) Wasser Gambo privo di particolari decorazioni, quasi liscio; con anellino semplice e con base bulbosa -

2009.11 - Toscana - Tutor Paolo Benelli

Alessandro F ha risposto alla discussione di Alessandro F in Funghi trovati Anno 2009

-

2009.11 - Toscana - Tutor Paolo Benelli

Alessandro F ha risposto alla discussione di Alessandro F in Funghi trovati Anno 2009

Macrolepiota excoriata (Schaeff.: Fr.) Wasser Dal TUTTO FUNGHI pag. 306: “Si tratta dell’unica Macrolepiota con ecologia tipicamente prativa. Facilmente riconoscibile per il gambo biancastro e quasi nudo, l’anello semplice e mobile, la cuticola tipicamente desquamata che disegna una tipica forma a stella sul cappello, il piede fortemente ingrossato e bulboso. Essendo la più piccola delle Macrolepiota (con un diametro pileico che eccezionalmente arriva ai 10 cm), presenta un anello in proporzione piccolo, semplice e facilmente caduco e potrebbe nei casi limite essere confusa con pericolose Lepiota; il buon odore (fungino) e sapore (dolce di nocciola) e, in particolare, la stabile presenza d in piede nettamente bulboso, aiutano enormemente nella delimitazione della specie. Può confondersi con Macrolepiota konradii che presenta gambo decorato e cappello a maturità desquamato quasi completamente; con Macrolepiota mastoidea, dal cappello tipicamente mammellonato e decorato da minutissime squame disoste in modo concentrico, con Leucoagaricus bresadolae, specie tossica, che cresce nei giardini, sempre associato a residui legnosi o di segatura, con viraggi arancio-rossastri alla sezione.” Su prato al bordo di una piccola pineta; presso Arliano; Mugello -

2009.11 - Toscana - Tutor Paolo Benelli

Alessandro F ha risposto alla discussione di Alessandro F in Funghi trovati Anno 2009

-

2009.11 - Toscana - Tutor Paolo Benelli

Alessandro F ha risposto alla discussione di Alessandro F in Funghi trovati Anno 2009

-

2009.11 - Toscana - Tutor Paolo Benelli

Alessandro F ha risposto alla discussione di Alessandro F in Funghi trovati Anno 2009

Hygrophorus eburneus var. quercetorum (Orton) Arnolds Imenoforo Apice del gambo con el goccioline glutinose -

2009.11 - Toscana - Tutor Paolo Benelli

Alessandro F ha risposto alla discussione di Alessandro F in Funghi trovati Anno 2009

Hygrophorus eburneus var. quercetorum (Orton) Arnolds Variante dei querceti dell’Hygrophorus eburneus var. eburneus che è invece tipica delle faggete. Presenta l'apice del gambo con fiocchi fibrillosi bianchi e con numerose goccioline acquose-glutinose. Il quercetorum si presenta un po’ più robusto, con cappello color bianco o bianco-crema. Sempre a livello macroscopico può essere di aiuto l’odore: di carciofo (o simile) in H. eburneus var. quercetorum, floreale (di giacinto) nella var. eburneus, di formaggio di capra (sgradevole per taluni) nel simile H. cossus. Bosco collinare misto, con prevalenza di Quercia; presso Arliano; Mugello -

2009.11 - Toscana - Tutor Paolo Benelli

Alessandro F ha risposto alla discussione di Alessandro F in Funghi trovati Anno 2009

-

2009.11 - Toscana - Tutor Paolo Benelli

Alessandro F ha risposto alla discussione di Alessandro F in Funghi trovati Anno 2009

-

2009.11 - Toscana - Tutor Paolo Benelli

Alessandro F ha risposto alla discussione di Alessandro F in Funghi trovati Anno 2009

-

2009.11 - Toscana - Tutor Paolo Benelli

Alessandro F ha risposto alla discussione di Alessandro F in Funghi trovati Anno 2009

Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm. Bosco collinare misto. Presso Arliano; Mugello. Esemplari isolati, maturi e di grandezza rilevante; con sporulazione in atto