-

Numero contenuti

15509 -

Iscritto

-

Ultima visita

Tipo di contenuto

Profili

Forum

Orchidee

Diventa Socio

Calendario

Tutti i contenuti di Archivio Micologico

-

Infundibulicybe geotropa (Bull. : Fr.) Harmaja 2003

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Commestibili

Infundibulicybe geotropa (Bull. : Fr.) Harmaja; Regione Toscana; Dicembre 2019; Foto di Alessandro Francolini. -

Helvella crispa (Scop. : Fr.) Fr. 1822

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Velenosi

Helvella crispa (Scop.: Fr.) Fr.; Regione Toscana; Dicvembre 2019; Foto di Alessandro Francolini. Dal (nuovo) Tutto Funghi, Scheda 7, Pag. 109: “È una specie autunnale, più raramente primaverile; cresce al margine dei fossati e talvolta all’interno dei boschi umidi di latifoglia o anche misti, in colonie generalmente numerose. Potrebbe essere scambiata con diverse specie del suo stesso Genere: Helvella pityophilla, più termofila, è molto simile per aspetto e per dimensioni, possiede una mitra dalle tonalità più giallastre, ma l’elemento di differenziazione più evidente è il colore del gambo, grigio-avana con toni lievemente violacei; Helvella lactea presenta un colore bianco latte e la superficie interna appare liscia e non fioccosa; Helvella lacunosa possiede una mitra liscia, non arricciata e dai colori brunastri sulla parte esterna.” -

Infundibulicybe geotropa (Bull. : Fr.) Harmaja 2003

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Commestibili

Infundibulicybe geotropa (Bull. : Fr.) Harmaja; Regione Toscana; Novembre 2019; Foto di Alessandro Francolini Giovani esemplari: In fila indiana, tra l'erba alta: A destra un "cimballo" in ottime condizioni (gastronomicamente parlando); a sinistra un esemplare di grandi dimensioni (cappello di 20 cm di diametro) con l'umboncino ormai molliccio e subito cedevole al tatto: quindi quasi sicuramente invaso dalle larve e perciò lasciato sul terreno a sporulare. Questi ottimi funghi sono fedeli alle zone di crescita (cimballaie), solitamente tenute segrete dai cercatori che le conoscono. Tuttavia, per mentenere in vita tali cimballaie è consigliabile non raccogliere esemplari vetusti (che possano quindi tranquillamente finire il proprio ciclo e sporulare completamente) né, ovviamente, raccogliere troppi esemplari giovanissimi. -

Rhodocollybia butyracea (Bull. : Fr.) Lennox 1979

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Non Commestibili o Sospetti

Rhodocollybia butyracea (Bull. : Fr.) Lennox; Regione Toscana; Novembre 2019; Foto di Alessandro Francolini. -

Panellus stipticus (Bull. : Fr.) P. Karst. 1879

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Non Commestibili o Sospetti

Panellus stypticus (Bull. : Fr.) Karsten ; Regione Toscana; Novembre 2019; Foto di Alessandro Francolini. Lignicolo annuale. A gruppi numerosi anche sovrapposti, su rami caduti preferibilmente di latifoglia. Caratteristico è il gambo rudimentale e rastremato verso il supporto. Cappello di colore dal bruno-ocraceo al beige, asciutto, poco zonato. Lamelle sui toni “cannella”, fitte, con molte lamellule e anastomosi sul fondo; si interrompono bruscamente all’annessione sul gambo. Carne dal sapore astringente (stiptico) amarognolo. Dopo una relativa lunga masticazione si avverte una sgradevole sensazione paragonabile al “mal di gola”. Prima situazione: esemplari intrisi di pioggia nati su una vecchia ceppaia di Cerro. In colonia con elementi talmente appressati e cespitosi che, da lontano, poteva far pensare anche ad altre specie. I caratteri morfocromatici e la sgradevole sensazione astringente (e da "mal di gola") alla masticazione fugano ogni dubbio. Seconda situazione: su corteccia, gregari ma non cespitosi. -

Amanita citrina Pers. 1797

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Non Commestibili o Sospetti

Amanita citrina Pers.; Regione Toscana; Novembre 2019; Foto di Alessandro Francolini. Evidente la circoncisione della volva. -

Tubaria dispersa (Pers.) Singer 1961

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Non Commestibili o Sospetti

-

Tubaria dispersa (Pers.) Singer 1961

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Non Commestibili o Sospetti

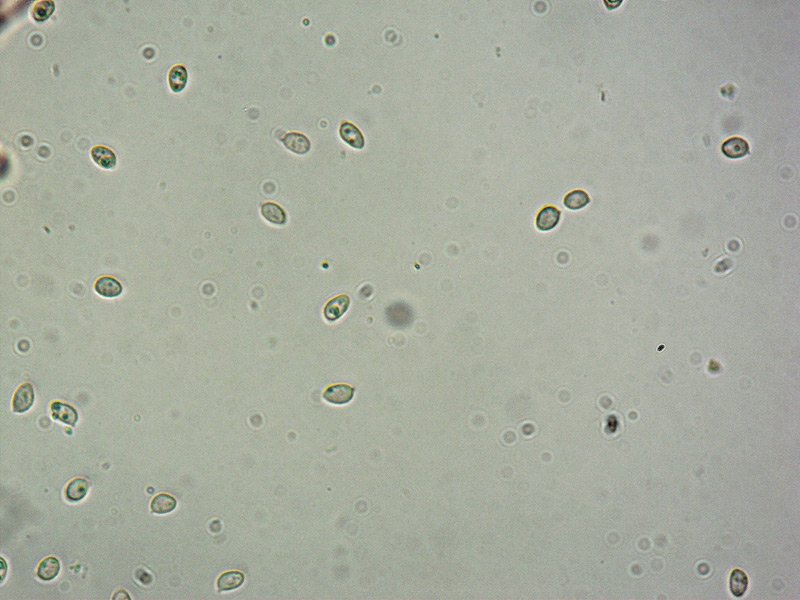

Tubaria dispersa (Pers.) Singer; Regione Toscana; Novembre 2019; Foto di Tomaso Lezzi. Basidi tetrasporici, con lunghi sterigmi. Osservazione in Rosso Congo a 400×. Cheilocistidi clavati, lageniformi. Osservazione in Rosso Congo a 400×. Spore ellissoidali, amigdaliformi, finemente verrucose. Osservazione in Rosso Congo a 600×. -

Candolleomyces candolleanus (Fr.) D. Wächt. & A. Melzer 2020

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Non Commestibili o Sospetti

Candolleomyces candolleanus (Fr.) D. Wächt. & A. Melzer; Regione Toscana; Novembre 2019; Foto di Tomaso Lezzi. -

Armillaria mellea (Vahl : Fr.) P. Kumm. 1871

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Commestibili

Armillaria mellea (Vahl : Fr.) P. Kumm.; Regione Toscana; Novembre 2019; Foto di Tomaso Lezzi. Esemplari con colori aranciati. Crescita su ceppo e radici di Albicocco.- 39 risposte

-

- famigliola buona

- chiodino

-

(e 1 in più)

Tag usato:

-

Leccinum pseudoscabrum (Kallenb.) Šutara 1989

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Commestibili

Leccinum pseudoscabrum (Kallenb.) Šutara; Regione Toscana; Novembre 2019; Foto di Alessandro Francolini. Sulla destra un esemplare col gambo insolitamente obeso -

Craterellus cornucopioides (L.) Pers. 1825

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Commestibili

Craterellus cornucopioides (L.) Pers.; Regione Toscana; Novembre 2019; Foto di Alessandro Francolini. -

Hydnum repandum L. : Fr. 1753

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Commestibili

Hydnum repandum L. : Fr.; Regione Toscana; Ottobre 2019; Foto di Alessandro Francolini.- 16 risposte

-

- sarcodon repandum

- steccherino dorato

-

(e 1 in più)

Tag usato:

-

Hydnum rufescens (Pers. : Fr:) Poir. 1808

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Commestibili

Hydnum rufescens (Pers. : Fr.) Poir.; Regione Toscana; Ottobre 2019; Foto di Alessandro Francolini. -

Hemileccinum depilatum (Redeuilh) Šutara 2008

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Commestibili

Hemileccinum depilatum (Redeuilh) Šutara; Regione Toscana; Novembre 2019; Foto di Alessandro Francolini. Una boletacea non frequentissima, reperibile isolata o in piccoli gruppi su suolo calcareo, in boschi caldi di latifoglie (soprattutto Quercia e Carpino). Una delle caratteristiche che può aiutare al riconoscimento è il cappello che si presenta asciutto e da gibboso a “martellato”, con colorazioni dal bruno chiaro al bruno-nocciola fino al bruno-castano con possibili zone decolorate. Tubuli e pori inizialmente da giallo cromo a giallo oro, poi giallo-verdognoli per la maturazione delle spore che, raggruppate in massa, sono bruno-olivastre come in gran parte delle boletacee. Tubuli e pori immutabili se contusi. Ha gambo privo di reticolo, più o meno cilindrico ma con base attenuata e radicante; di colore giallastro pallido con possibile zona anulare rossiccia più o meno evidente. Carne di colore giallo pallido con sfumature rossastre soprattutto sotto la cuticola del cappello, immutabile, di sapore dolce e di odore variabile da gradevole fruttato a leggermente di fenolo o di inchiostro soprattutto alla base del gambo. Confondibile con Hemileccinum impolitum (= Boletus impolitus = Xerocomus impolitus) che ha cappello non gibboso-martellato, con colorazione più chiara e pallida; il suo gambo non è radicante, al più un poco attenuato alla base; ha carne dal sapore dolce ma dall’odore più nettamente fenolico o di inchiostro soprattutto alla base del gambo. Il genere Hemileccinum, da poco istituito (Šutara, anno 2008), comprende specie con caratteristiche macro e microscopiche intermedie fra i Boletus s.l. (portamento, trama dell’imenoforo), i Leccinum (superficie del gambo scabrosetta) e gli Xerocomus s. str. (struttura a trichoderma della pileipellis). La validità di questo nuovo genere è stata confermata da indagini filogenetiche che hanno dimostrato l’effettiva distanza evolutiva fra Hemileccinum, Boletus s.l. e Xerocomus. Data la compattezza delle loro carni e il gradevole sapore, H. depilatum e H. impolitum sono considerati buoni commestibili, ad eccezione del gambo, dalla consistenza fibrosa-coriacea e dal possibile odore sgradevole. In bosco misto, con prevalenza Castagno. Odore leggero e gradevole, sapore buono, dolce.- 10 risposte

-

- xerocomus depilatus

- hemileccinum depilatum

- (e 1 in più)

-

Lactarius zonarius (Bull.) Fr. 1838

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Velenosi

Lactarius zonarius (Bull.) Fr.; Regione Toscana; Ottobre 2019; Foto di Alessandro Francolini. Lactarius molto comune nei boschi di latifoglie (soprattutto Quercia, Carpino e Castagno), su terreno argilloso-calcareo. Cappello da depresso a imbutiforme, con evidenti zonature concentriche più scure al margine, su colorazione generale crema o giallo-crema, tendente al brunastro in vecchiaia. Cuticola liscia, un poco untuosa a tempo umido. Lamelle fitte, da sub-decorrenti a decorrenti, solitamente non forcate nei pressi del gambo, di colore crema chiaro o crema giallino, prive di riflessi rosati. Gambo corto e tozzo, più largo all’apice, di colore da biancastro sporco a crema chiaro, da liscio a decorato con alcuni scrobicoli. Latice solitamente abbondante e fluido, bianco immutabile ma virante al crema-grigio se essiccato sulle lamelle. Carne e latice decisamente acri all’assaggio; talvolta l’acredine si avverte dopo qualche secondo. Il simile Lactarius acerrimus, che può condividere lo stesso habitat e presenta anch’esso latice bianco e acre come la carne, si distingue per la scarsa o poco marcata zonatura sul cappello, per le lamelle color crema con riflessi rosati e tipicamente forcate e anastomosate presso il gambo. Dal (nuovo) TUTTO FUNGHI, Scheda 171, Pag. 288: “Da considerarsi velenoso: provoca sindrome gastroenterica incostante. Fungo molto comune. Alcuni autori distinguono una varietà (Lactarius zonarius var. scrobipes Kühner & Romagn.) per gli scrobicoli presenti nel gambo e per la mancanza di peluria al margine del cappello, caratteri che secondo altri autori, con cui concordiamo, sono incostanti e quindi legati a un’unica entità.” -

Ganoderma lucidum (Curtis : Fr.) P. Karst. 1881

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Non Commestibili o Sospetti

Ganoderma lucidum (Curtis : Fr.) P. Karst.; Regione Toscana; Ottobre 2019; Foto di Alessandro Francolini. Particolare dell'attaccatura tra imenoforo e gambo -

Russula rosea Pers. 1796

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Non Commestibili o Sospetti

Russula rosea Pers.; Regione Toscana; Ottobre 2019; Foto di Alessandro Francolini. -

Lycoperdon mammiforme Pers. : Pers. 1801

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Commestibili

Lycoperdon mammiforme Pers. : Pers.; Regione Toscana; Ottobre 2019; Foto di Alessandro Francolini. Un Lycoperdon di facile determinazione grazie al suo “velo esterno” che si dissocia in evidenti placchette più o meno fioccose che ricordano le coagulazioni del latte rappreso e che rimangono più o meno aderenti alla superficie dell’endoperidio, soprattutto nella sua parte inferiore (pseudogambo). La superficie dell’endoperidio è inizialmente biancastra, per diventare a maturità di colore bruno-rossiccio. -

Amanita phalloides (Vaill. ex Fr. : Fr.) Link 1833

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Velenosi

Amanita phalloides (Vaill. ex Fr. : Fr.) Link; Regione Toscana; Ottobre 2019; Foto di Alessandro Francolini. In alcuni tratti di bosco può risultare invasiva. Esemplari in vari stadi di maturazione, qui in bosco misto Faggio-Castagno Avvicinandosi alla maturità, il velo parziale cessa la sua funzione protettiva dell'imenoforo e inizia a lacerarsi L'anello è l'evidente residuo del velo parziale- 51 risposte

-

- amanita phalloides

- tignosa verdognola

- (e 1 in più)

-

Armillaria cepistipes Velen. 1920

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Commestibili

Armillaria cepistipes Velen.; Regione Toscana; Ottobre 2019; Foto di Alessandro Francolini. Una Armillaria simile alla più comune Armillaria mellea. La contraddistinguono i resti del velo di colore giallognolo, l’igrofaneità e, di conseguenza, l’orlo del cappello striato per trasparenza, la presenza di squamule irsute e scure sul cappello solitamente più fitte nella zona centrale e rare o assenti verso il margine, il gambo che termina con una sorta di bulbo anch’esso sfumato di giallastro, anello poco consistente o fugace, le dimensioni più ridotte e l’aspetto più esile. Habitat su legno guasto di latifoglia e crescita gregaria solitamente con esemplari fascicolati. Armillaria gallica, dal portamento più robusto, presenta residui del velo giallastri o giallo-oro più evidenti e distribuiti più diffusamente su cappello (squamule giallastre) e, soprattutto, sul gambo che è fusiforme-claviforme o nettamente bulboso, il cappello è inoltre poco o per niente striato all’orlo; ha crescita meno gregaria e spesso isolata, su legno deteriorato ma interrato tanto da sembrare terricola. -

Russula insignis Quél. 1888

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Velenosi

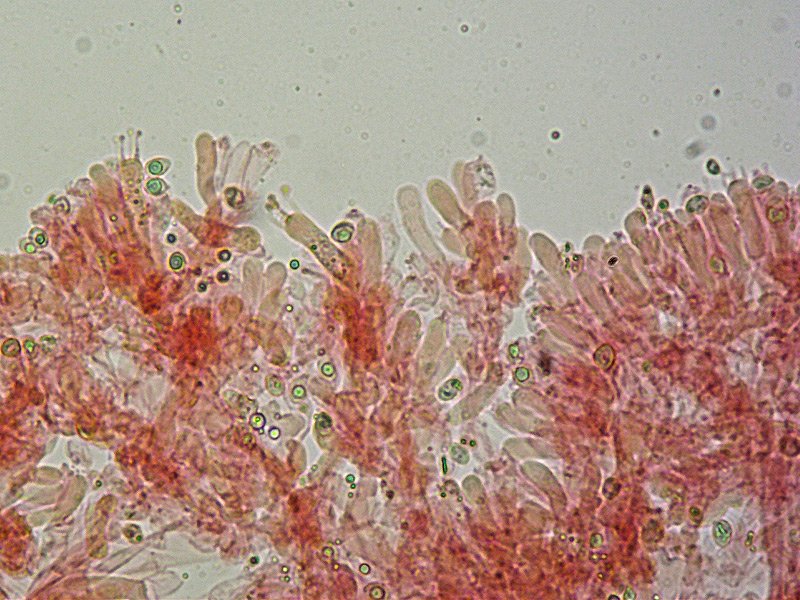

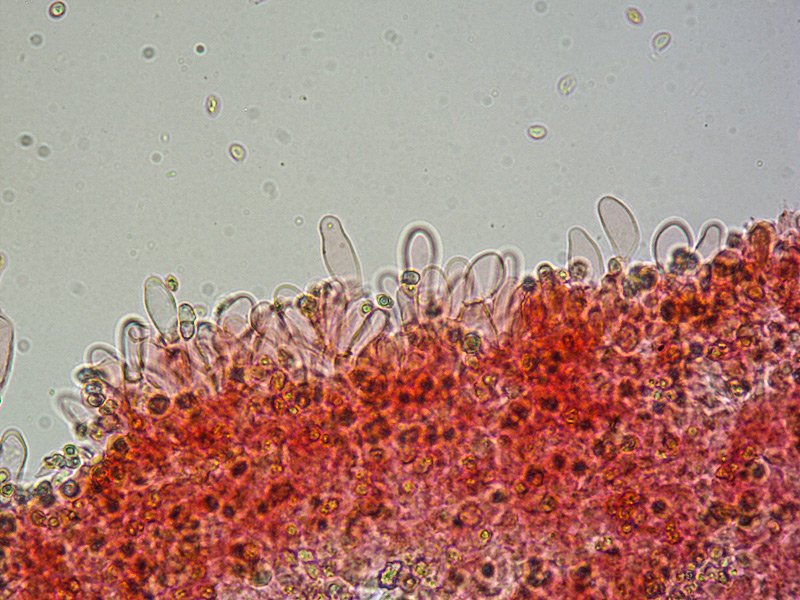

Russula insignis Quél.; Regione Toscana; Ottobre 2019; Foto, commento e microscopia di Tomaso Lezzi. Specie appartenente al Sottogenere Ingratula, Sezione Subvelatae. È una delle sole 4 specie italiane che mostra un velo giallo alla base del gambo che arrossa immediatamente a contatto con le basi forti (KOH oppure NaOH), oppure con Ammoniaca, che è una base debole, in questo caso il velo arrossa, ma in maniera meno intensa. Le altre specie europee che possiedono velo sono Russula ochroleuca e Russula viscida entrambe appartenenti alla sezione Viscidinae e Russula messapica appartenente alla sezione Messapicae. Questa raccolta è stata effettuata sotto Leccio e Pinus pinea, la sporata è crema chiaro, IIa-b. Reazione con KOH alla base del gambo, dove è presente velo giallo, e conseguente viraggio al rosso. Particolare della reazione con KOH alla base del gambo, dove è presente velo giallo, e conseguente viraggio al rosso. Spore. Osservazione in Melzer con lavaggio in Cloralio idrato; 1000×. Cuticola. Osservazione in Blu di Toluidina; 1000×. -

Artomyces pyxidatus (Pers. : Fr.) Julich 1982

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Non Commestibili o Sospetti

Artomyces pyxidatus (Pers. : Fr.) Julich; Regione Toscana; Ottobre 2019; Foto di Alessandro Francolini. -

Pluteus salicinus (Pers. : Fr.) Kumm. 1871

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Non Commestibili o Sospetti

Pluteus salicinus (Pers. : Fr.) Kumm.; Novembre 2019; Foto di Tomaso Lezzi. Cheilocistidi. Osservazione in Rosso Congo a 400×. Pleurocistidi. Osservazione in Rosso Congo a 400×. -

Infundibulicybe geotropa (Bull. : Fr.) Harmaja 2003

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Commestibili

Infundibulicybe geotropa (Bull. : Fr.) Harmaja; Novembre 2019; Foto di Tomaso Lezzi.