-

Numero contenuti

15509 -

Iscritto

-

Ultima visita

Tipo di contenuto

Profili

Forum

Orchidee

Diventa Socio

Calendario

Tutti i contenuti di Archivio Micologico

-

Lepiota clypeolaria (Bull. : Fr.) Kumm. 1871

Archivio Micologico ha postato un topic nell'area Funghi Non Commestibili o Sospetti

Lepiota clypeolaria (Bull. : Fr.) Kumm. 1871 Tassonomia Divisione Basidiomycota Classe Agaricomycetes Ordine Agaricales Famiglia Agaricaceae Etimologia Dal latino clypeus = scudo, per la forma del cappello. Cappello 4-8 cm, di piccole o medie dimensioni, semigloboso in gioventù, campanulato-convesso a maturazione, infine piano-convesso, normalmente presenta un umbone abbastanza largo ed ottuso. La cuticola è compatta solamente nella zona discale, altrove è dissociata, già nei primordi, in minute squamule fulvo–ocracee su un fondo biancastro, disposte concentricamente si diradano in prossimità del margine ed in vecchiaia tendono a disgregarsi rendendo più visibili le fibrille biancastre del fondo. Il margine è debordante, appendicolato e rimane tale anche in età avanzata. Lamelle mediamente fitte, disuguali ed intercalate da lamellule di varia lunghezza, biancastre ma leggermente gialline alla manipolazione, filo concolore, piuttosto denticolato, fioccoso all'osservazione con la lente. Gambo 7-10 × 0,5-0,8(1) cm, cilindriforme, slanciato, con caratteristico rigonfiamento verso la base dove può presentarsi anche ricurvo, stopposo, rapidamente cavo, delicato e fragile, con apice leggermente striato, altrove ricoperto quasi interamente da fiocchi biancastri e decorato da squamule irregolari color miele, biancastre verso la base che imbruniscono leggermente al tocco. Anello poco delineato e fugace. Carne Molto delicata, esigua nel cappello, stopposa nel gambo, di colore biancastro, sfumata di giallino nella zona corticale, odore verso Lepiota cristata, sapore non apprezzabile o un poco acidulo. Habitat Predilige i terreni ricchi di humus dei boschi di latifoglie non disdegnando le foreste di conifere, fruttifica dalla tarda estate a tutto l'autunno. Commestibilità e tossicità Specie sospettata di tossicità insufficientemente conosciuta, da sottoporre a nuove indagini e valutazioni. Osservazioni Le dimensioni medie del carporforo escludono a priori una confusione con le Macrolepiota in genere; esemplari esili di Lepiota clypeolaria e Lepiota ventriosospora in particolare, possono essere scambiati con la pericolosa Lepiota xanthophylla (sindrome falloidea): la particolarità di quest'ultima, di avere colorazioni giallastre in quasi tutto il carporforo e la zona discale fulvo brunastra, facilitano l'identificazione sul campo. Specie simili Lepiota ventriosospora si potrebbe considerare un suo "sosia"; elementi distintivi macroscopici sono osservati nel residuo del velo generale marcatamente giallastro e non bianco. Lepiota ignivolvata possiede una taglia più robusta, anello più evidente e disposto obliquamente con margine caratteristicamente aranciato, imbrunente in vecchiaia, il gambo meno fioccoso e di colore arancio-rossastro alla base, carattere meglio osservabile in età avanzata o dopo manipolazione. La fragilità dei carporfori escluderebbe confusioni con specie commestibili. Curiosità È una delle poche Lepiota di media taglia di consistenza fragile, difficoltosa è la raccolta senza comprometterne l'integrità. Scheda AMINT tratta da "Tutto Funghi". Foto e Descrizioni Elegante fungo dei boschi di latifoglie e aghifoglie, superficie del cappello che presto si lacera in minute scaglie lasciando intravedere il candido derma sottostante, margine riccamente ornato da residui fioccosi di velo, spesso lacerantesi a maturità. Gambo attenuato in alto ed egualmente ornato da fiocchi e veli bambagiosi bianchi, strutture che tendono ad ingiallire con la manipolazione, odore sgradevole di Scleroderma, sapore dolce. Con questo complesso di caratteristiche morfo-cromatiche ed organolettiche compresenti si distingue agevolmente, macroscopicamente parlando, dalle due, tre specie vicine. Regione Umbria; Ottobre 2012; Foto di Mario Iannotti; -

Lepiota castanea Quél. 1881

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Velenosi

Lepiota castanea Quél.; Regione Umbria; Ottobre 2010; Foto di Tomaso Lezzi. Ritrovamento umbro di una bella Lepiota del sottogenere Lepiotula (Spore speronate), Sezione Stenosporae (cuticola con cellule allungate), SottosezioneStenosporae (spore non subfusiformi, ma speronate in senso stretto), pigmento parietale dominante. Le cellule cuticolari sono allungate con alcuni setti alla base e cellule più corte alla base, della stessa forma. Basidi tetrasporici. Cheilocistidi cilindrici, clavati, sferopeduncolati. Osservati GAF. Cappello con estesa decorazione colorata, con bordo del cappello bianco. Nei giovani esemplari il margine del cappello presenta dei resti feltrati del velo, presenti anche come anello molto fugace sul gambo. Il gambo mostra un colore rosso-bruno quando manipolato. I peli alla base del gambo sono bianchi e permettono di riconoscere macroscopicamente questa specie dalla simile Lepiota rhodorrhiza (che ha però spore ellittiche e non stenospore). Le cellule cuticolari sono allungate. Con alcuni setti alla base. Cellule più corte alla base, della stessa forma. Stenopore. Basidio tetrasporico. Cheilocistidi cilindrici, clavati, sferopeduncolati. -

Lepiota castanea Quél. 1881

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Velenosi

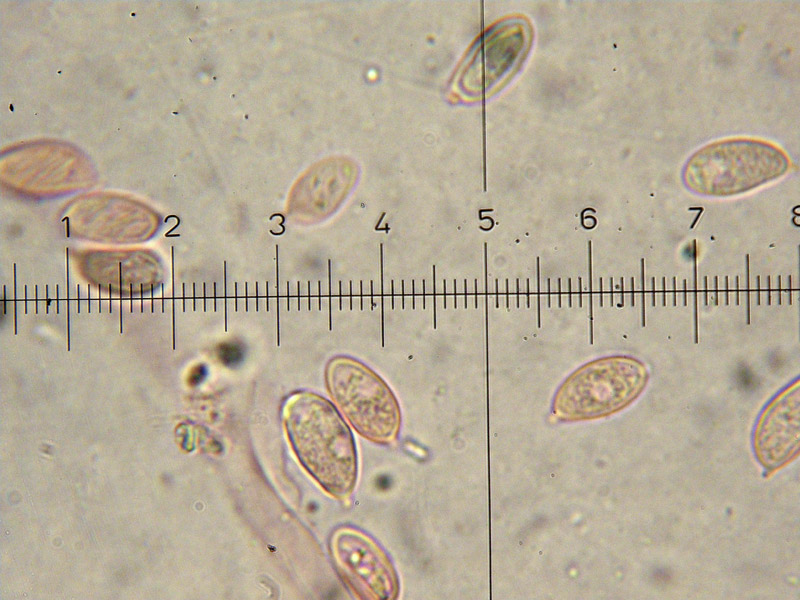

Lepiota castanea Quél.; Regione Campania, Vesuvio; Novembre 2009; Foto di Felice Di Palma. Sopre tipicamente speronate 8,5-10 × 4-5 µm. Pileipellis composta da ife molto allungate, non settate, senza strato imeniforme alla base, e da ife flessuose e colorate, settate, GAF abbondanti. L'esame della pileipellis è stata effettuata sugli esemplari che seguono, relativi ad un ritrovamento del mese di ottobre effettuato nello stesso punto degli esemplari della foto sopra. -

Lepiota castanea Quél. 1881

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Velenosi

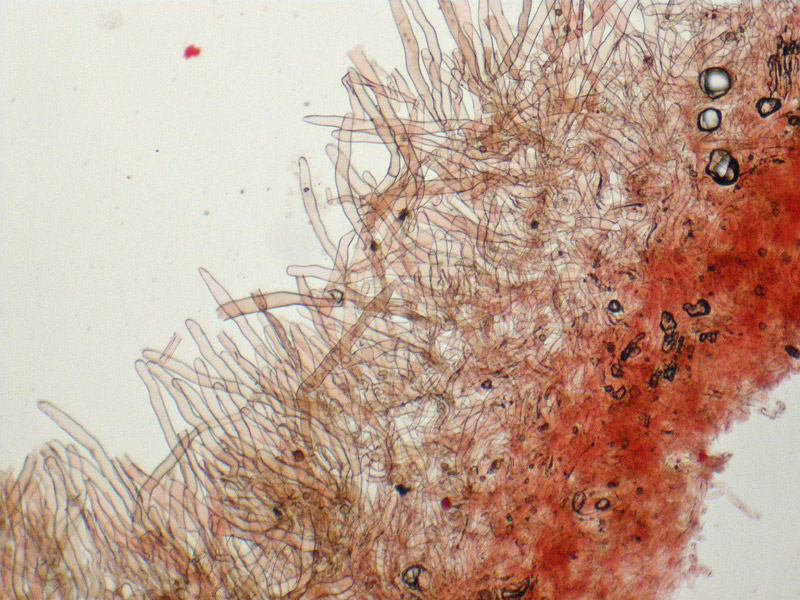

Lepiota castanea Quél.; Regione Lazio; Novembre 2009; Foto e descrizione di Mauro Cittadini. L'arrossamento del gambo, in particolare verso la base, per manipolazione o vetustà è uno dei metodi macroscopici che aiutano a distinguere questa Lepiota dai toni bruno-fulvi dalle sue simili, quale ad esempio Lepiota boudieri. Per una esatta delimitazione della specie è comunque consigliabile effettuare gli accertamenti microscopici. Sporata bianca in massa. Spore liscie con contenuto granuloso al M.o., tipicamente tronche, speronate, in alcune proiezioni cilindrico fusiformi; dimensioni 9-12,5(13) x 3-5,5 micron. Basidi clavati, tetrasporici. Cheilocistidi clavato-ventricosi, alcuni anche sub-lageniformi. Epicute costituita da peli allungati, a volte settati, con pigmento parietale, in alcuni casi incrostante non solubile in ammoniaca. GAF presenti. Cheilocistidi Epicute Epicute in ammoniaca -

Lepiota castanea Quél. 1881 Tassonomia Divisione Basidiomycota Classe Agaricomycetes Ordine Agaricales Famiglia Agaricaceae Sinonimi Lepiota rufidula Bres. Foto e Descrizioni Piccola Lepiota appartente alla sezione Cristatae, non di facile determinazione, le specie macroscopicamente più vicine sono; Lepiota acerina, habitat diverso, peli della cuticola diversi, spore molto più piccole, cheilo più grandi. Lepiota ignipes spore leggermente più grandi, piuttosto bombate, cheilocistidi da ventricosi a lageniformi, peli della cuticola allungati e fusiformi. Lepiota ignicolor ha spore nettamente più piccole. Commestibilità e Tossicità Velenoso mortale. Fino a non molto tempo fa era descritto e considerato, nei vari testi divulgativi a larga distribuzione, fungo con proprietà tossiche. Recentemente studi approfonditi hanno evidenziato la presenza di amatossine sia in Lepiota castanea, sia in specie strettamente vicine tra le quali: Lepiota helveola Bres., Lepiota pseudohelveola Kühner, Lepiota josserandii Bon & Boiffard, Lepiota kuehneri Huijsman ex Hora e altre undici specie. Regione Toscana, Follonica; Novembre 2008; Foto Emilio Pini, descrizione e microscopia di Massimo Biraghi. Ritrovamento effettuato in un bosco di Lecci e Cisto. Microscopia Spore 10-12 (13) × 4-4,5 (5) µm, speronate. Cheilocistidi banali 20 max 30 µm. Peli della pileipellis.

-

Lepiota carinii Bresadola 1930

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Non Commestibili o Sospetti

Lepiota carinii Bresadola Presenza di giunti a fibbia nei tessuti; Foto di Massimo Biraghi. -

Lepiota carinii Bresadola 1930

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Non Commestibili o Sospetti

Lepiota carinii Bresadola Elementi suglobosi e concatenati della pipeipellis; Foto di Angelo Mariani. -

Lepiota carinii Bresadola 1930

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Non Commestibili o Sospetti

Lepiota carinii Bresadola Microscopia; Foto di Massimo Biraghi. Spore (3) 4/5 x 2,5/3,5 µm. Basidi da 15 a 20 µm, quadrisporici. Cheilocistidi con morfologia molto varia, clavati, clavatopendiculati o sferopeduncolati. Alcuni con apice allungato, anche filiformi-diverticolati. -

Lepiota carinii Bresadola 1930

Archivio Micologico ha postato un topic nell'area Funghi Non Commestibili o Sospetti

Lepiota carinii Bresadola 1930 Tassonomia Divisione Basidiomycota Classe Agaricomycetes Ordine Agaricales Famiglia Agaricaceae Sinonimi Echinoderma carinii (Bres.) Bon 1991 Foto e Descrizioni Lepiota carinii appartiene alla Sezione Echinatae Fayod emend. Knudsen 1981 che annovera specie con cuticula decorata da aculei (irsuta), velo doppio membranoso e aderente al gambo, che lo fascia anche totalmente. Cappello di piccole-medie dimensioni (2 - 4 cm.) decorato da residui cotonosi che gli conferiscono un aspetto feltrato, cuticola rivestita da squamule irte, presto labili, più evidenti verso l'umbone, di colore brunastro con toni rugginosi. Lamelle mediamente fitte, intercalate da numerose lamellule, libere, di colore biancastro nei giovani esemplari, poi tendono ad assestarsi su toni crema. Gambo generalmente non più lungo del diametro del cappello, cilindrico con tendenza ad ingrossarsi verso la base, è rivestito da squamule concolori al cappello, l'anello è dissociato, feltrato, biancastro con granulazioni brunastre Carne biancastra nel cappello, con sfumature ocra-brunastre nel gambo, emana alla sezione un odore complesso, penetrante, viroso, verso lepiota cristata, di matita temperata. Commestibilità e Tossicità Specie sospettata di tossicità insufficientemente conosciuta, da sottoporre a nuove indagini e valutazioni. Regione Lombardia, località Cimitero Comunale di Verdellino; Novembre 2008; Foto e descrizione di Massimo Biraghi Sotto Cedrus atlantica in una lettiera di aghi molto spessa e con molto humus. Particolare delle squamule presenti sulla cuticola -

Lepiota calcicola Knudsen, Bot. Tidsskr. 1980

Archivio Micologico ha postato un topic nell'area Funghi Non Commestibili o Sospetti

Lepiota calcicola Knudsen, Bot. Tidsskr. 1980 Tassonomia Divisione Basidiomycota Classe Basidiomycetes Ordine Agaricales Famiglia Agaricaceae Genere Lepiota Sinonimi Echinoderma calcicola (Knudsen) Bon 1991 Cystolepiota calcicola (Knudsen) Bon & Courtec. 1987 Etimolgia Dal greco σκατζόχοιρος, ekhinos = riccio e δέρμα, derma = pelle, per particolari squamule che rivestono tutto il basidioma. Cappello Di piccole-medie dimensioni (2,5-5,5 cm) inizialmente subglobuloso, poi convesso ed infine piano-convesso a maturazione, superficie pileica fribrillosa-lanugginosa, decorata da squamule irsute che lo ricoprono interamente fino alla congiunzione con il gambo, concolori al fondo, di forma piramidale e che perdurano anche in vetustà, trattengono particelle terrose; colorazioni camoscio scuro o bruno più o meno scuro. Lamelle Libere al gambo, fitte, intercalate da lamellule, raramente forcate, color crema chiaro. Gambo Cilindrico, ricoperto in tutta la sua lunghezza da squamule irsute in gioventù, maturando, il velo che protegge l'imenio si lacera formando un anello lanugginoso e lascia intravedere una fascia d'aspetto cotonoso biancastra in prossimità delle lamelle. Carne Biancastra, con odore gommoso, segnalato in letteratura come di caucciù, sapore dolciastro. Habitat Cresce prevalentemente nei terreni di matrice calcarea, nel fogliame o nelle radure erbose, in pochi esemplari ravvicinati tra loro o subcespitosi, fruttifica generalmente in autunno, poco comune. Microscopia Spore, ellissoidali, 5-5,5 (6) × 2,8-3 (3,2) µm. Cheilocistidi claviformi, presenti su tutto il filo lamellare, molto abbondanti. Pleurocistidi assenti. Pileipellis composta da ife cilindriche allungate frammiste ad altre più corte e subellissoidali. Commestibilità e Tossicità Specie sospettata di tossicità insufficientemente conosciuta, da sottoporre a nuove indagini e valutazioni. Osservazioni Il genere Echinoderma è attualmente separato dal genere Lepiota per il cappello e il gambo decorati da squamule che rimangono presenti fino alla completa maturazione, quindi non labili. Il genere Cystolepiota si differenzia per avere un rivestimento pileico fioccoso, pulverulento. Specie simili La specie più vicina è Echinoderma hystrix (F.H. Møller & J.E. Lange) Bon riconoscibile macroscopicamente per il cappello e le squamule bruno-nerastre e per il filo delle lamelle bruno scuro. Microscopicamente per avere cheilocistidi rari o poco abbondanti, mai in massa. Tra le altre specie similiEchinoderma carinii Bres. presenta colorazioni pileiche fulvo-giallastre con squamule minute più scure, lamelle bianche, anello presto evanescente. Microscopicamente per le spore più piccole, (3)-3,5-4,5 (5) × (2) 2,5-3 µm. e per la pileipellis costituita da ife cilindriche congiunte tramite giunti a fibbia ad elementi isodiametrici corti e concatenati. Echinoderma pseudoasperula Knudsens è molto vicina a Echinoderma carinii, dalla quale si differenzia sopratutto microscopicamente per l'assenza di cheilocistidi, e per la pilipellis con elementi concatenati di diversa natura, da sferici, ad ovoidi o subellissoidali. Bibliografia AA.VV., 2008. Funga Nordica. Agaricoid, boletoid and cyphelloid genera. Ed. Nordsvamp. BON, M., 1993. Les Lepiotes. Flore Mycologique d'Europe. Vol 3. Amiens: Ed. Marcel Bon. BREITENBACH, J. & KRÄNZLIN, F., 2000. Champignons de Suisse. Vol. 4 Lucerna: Ed. Verlag Mykologi CANDUSSO, M., & LANZONI, G., 1990. Lepiota s.l. Fungi Europæi. Vol. 4. Libreria editrice Giovanna Biellla. Saronno. COURTECUISSE, R. & DUHEM, B., 2007. Guides des champignons de France et d'Europe. Parigi: Ed. Delachaux et Niestlé. EYSSARTIER, G., & ROUX, P., 2011. Le guide des Champignons France et Europe. Parigi: Ed. Belin. Scheda di proprietà AMINT realizzata da Massimo Biraghi - Approvata e Revisionata dal CLR Micologico di AMINT. Regione Lombardia, Località Crespi D'Adda; Ottobre 2010; Foto, commento e microscopia di Massimo Biraghi. Habitat parco urbano, ai margini di un sentiero, nelle vicinanze presenza di Picea excelsa, Ostrya carpinifoglia, Quercus spp. (Exsiccata MB20101031-74) Spore, ellissoidali, 5-5,5 (6) × 2,8-3 (3,2) µm, osservazione in Rosso Congo. Cheilocistidi subfusiformi, alcuni sub capitulati 25-30 × 5-8(9) µm, ialini; 200×. Pileipellis composta da ife terminali allungate, frammiste ad altre più corte.-

- lepiota calcicola

- cystolepiota calcicola

- (e 1 in più)

-

Lepiota brunneolilacea Bon & Boiffard 1972

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Velenosi

Lepiota brunneolilacea Bon & Boiffard; Regione Puglia, litorale Lesina Marina; Novembre 2014; Foto di Raffaele Mininno. -

Lepiota brunneolilacea Bon & Boiffard 1972

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Velenosi

Lepiota brunneolilacea Bon & Boiffard; Regione Sardegna; Novembre 2008; Foto di Giovanni Satta. -

Lepiota brunneolilacea Bon & Boiffard 1972

Archivio Micologico ha postato un topic nell'area Funghi Velenosi

Lepiota brunneolilacea Bon & Boiffard 1972 Tassonomia Divisione Basidiomycota Classe Agaricomycetes Ordine Agaricales Famiglia Agaricaceae Foto e Descrizioni Lepiota brunneolilacea Bon & Boiffard è specie abbastanza rara, tipica delle dune sabbiose, presenta un cappello con diametro generalmente maggiore di 5 cm, squamuloso, bruno-rossastro ed un arrossamento nella carne del gambo verso la zona corticale più o meno evidente. Commestibilità e Tossicità Velenoso mortale. Fino a non molto tempo fa era descritto e considerato, nei vari testi divulgativi a larga distribuzione, fungo con proprietà tossiche. Recentemente studi approfonditi hanno evidenziato la presenza di amatossine sia in Lepiota brunneolilacea, sia in specie strettamente vicine tra le quali: Lepiota helveola Bres., Lepiota pseudohelveola Kühner, Lepiota josserandii Bon & Boiffard, Lepiota kuehneri Huijsman ex Hora e altre undici specie. Regione Sardegna; Novembre 2008; Foto e microscopia di Mauro Cittadini. Miscroscopia Spore bianche in massa, lisce, da ovoidi a largamente ellittiche, in alcune proiezioni sub-amigdaliformi, con apicolo pronunciato, dimensioni (7,5)8-11 x 5-6 micron. Cheilocistidi banali, clavati in alcuni casi leggermente rigonfi nella parte mediana. Palizzata imeniale. -

Lepiota brunneoincarnata Chodat & C. Martín 1889

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Velenosi

-

Lepiota brunneoincarnata Chodat & C. Martín 1889

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Velenosi

Lepiota brunneoincarnata Chodat & C. Martín; Regione Lombardia; Luglio 2005; Foto e commento di Massimo Biraghi. Altra bella e pericolosa Lepiota contenente amatossine, reperita in una lettiera erbosa di Pinus strobus piantumato in una zona del Parco Itala. Odore e sapore dolciastri, anello evanescente anche nei giovani esemplari, gambo rosseggiante squamette brune. Dettaglio. Ancora. -

Lepiota brunneoincarnata Chodat & C. Martín 1889

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Velenosi

Lepiota brunneoincarnata Chodat & C. Martín; Regione Lombardia; Giugno 2008; Foto di Federico Calledda. -

Lepiota brunneoincarnata Chodat & C. Martín 1889

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Velenosi

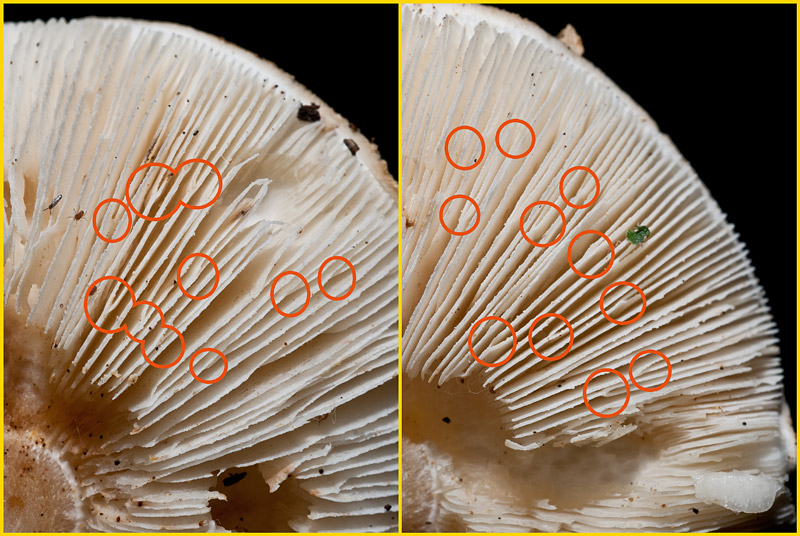

Lepiota brunneoincarnata Chodat & C. Martín; Regione Lombardia; Dicembre 2006; Foto di Massimo Montovani. Vista imenio -

Lepiota brunneoincarnata Chodat & C. Martín 1889

Archivio Micologico ha postato un topic nell'area Funghi Velenosi

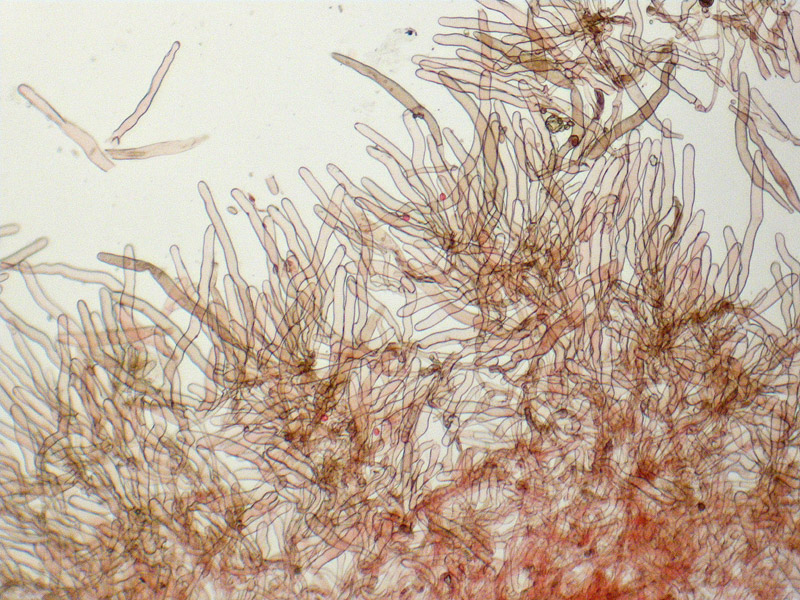

Lepiota brunneoincarnata Chodat & C. Martín 1889 Tassonomia Divisione Basidiomycota Classe Agaricomycetes Ordine Agaricales Famiglia Agaricaceae Genere Lepiota Etimologia Dal latino brùnneus e incarnàtus = di colore bruno carnicino. Cappello 4-5 cm di diametro, di piccole dimensioni, subglobuloso-convesso nella fase giovanile, poi piano-convesso, disteso in età vetusta, presenta un umbone poco delineato. La cuticola, fin dalle prime fasi, appare dissociata in piccole squamette concentriche disposte irregolarmente, abbastanza compatte al disco, più rade nella zona periferica. Colorazione pileica brunastra, più scura verso il centro del cappello su base di fondo rosa, margine abbastanza regolare e leggermente debordante. Imenoforo Le lamelle, relativamente fitte in gioventù, tendono a distanziarsi a maturazione, libere al gambo e intercalate da lamellule diseguali, si presentano di colore bianco-avorio, crema pallido, più marcato nei vecchi esemplari con filo concolore ed appena fioccoso all’osservazione con la lente. Gambo 2-3,5 × 0,3-0,6 cm, cilindrico, abbastanza sodo nei giovani esemplari, fibrosetto e presto cavo a maturazione, di colore bianco sporco con toni rosa, decorato da squamule brunastre disposte a spirale, che lo avvolgono fin quasi alla base; la parte apicale denota una fascia biancastra pruinosa-fibrillosa. L’anello è poco distinto, riscontrabile nella parte alta del gambo sotto forma di residui o frammenti ocra-brunastri che formano una fascetta circolare. Carne Di colore biancastro, caratteristicamente con tonalità vinose chiare verso la base del gambo, rosacea nella zona corticale, sapore da mite a leggermente acidulo con odore penetrante, incostantemente fruttato. Habitat Cresce dalla fine dell’estate all’autunno inoltrato, secondo la latitudine, prediligendo i margini erbosi dei boschetti, parchi, giardini e i margini dei sentieri, nelle immediate vicinanze di latifoglie. Commestibilità e Tossicità Velenoso mortale. Fino a non molto tempo fa era descritto e considerato, nei vari testi divulgativi a larga distribuzione, fungo con proprietà tossiche. Recentemente studi approfonditi hanno evidenziato la presenza di amatossine sia in Lepiota brunneoincarnata, sia in specie strettamente vicine tra le quali: Lepiota helveola Bres., Lepiota pseudohelveola Kühner, Lepiota josserandii Bon & Boiffard, Lepiota kuehneri Huijsman ex Hora e altre undici specie. Osservazioni Ultimamente le ricerche in campo micotossicologico hanno evidenziato la presenza delle pericolose amatossine in ben 16 specie di piccole Lepiota, responsabili della sindrome falloidea. Fortunatamente la percentuale di amatossine presenti è nettamente inferiore a quella riscontrabile in Amanita phalloides (Vaill. ex Fr. : Fr.) Link, ciò non toglie che si tratta di una specie molto pericolosa, infatti i danni arrecati alle cellule epatiche sono spesso irreversibili, arrivando anche alla necrosi delle stesse e al manifestarsi di emorragie interne; inoltre, la lunga latenza dei sintomi (a volte anche 48 ore) è una delle ragioni che impediscono il ricorso a terapie tempestive e risolutive. Specie simili Lepiota brunneoincarnata appartiene alla sezione Ovisporæ, un gruppo con specie dai caratteri morfocromatici molto simili tra di loro; le specie in questione sono di difficile separazione macroscopica e la certezza determinativa nella maggior parte dei casi è basata sulle osservazioni al microscopio ottico biologico. Sono molte le piccole Lepiota simili e difficilmente identificabili fra loro; soltanto una scrupolosa analisi macroscopica accompagnata dall’osservazione dei caratteri microscopici assicura una corretta determinazione. Questa specie, inoltre, è soggetta a numerose interpretazioni a seconda delle diverse scuole di micologia; l’avvento della ricerca molecolare dovrebbe fare luce sulle tante linee di pensiero. Lepiota subincarnata J.E. Lange (= Lepiota josserandii Bon & Boiffard) si distinguerebbe per le colorazioni pileiche rosate molto più intense, con punte al rosso cinabro nei primordi, si decolora anche vistosamente invecchiando, assestandosi su toni crema-carnicini, inoltre non presenta colorazioni brunastro-vinose al centro del cappello; anche le decorazioni presenti sul gambo risulterebbero più rosate con sfumature aranciate, cresce spesso associata a conifere anche nei parchi e nei giardini. Lepiota helveola Bres. avrebbe un aspetto più robusto con tonalità pileiche più tendenti al bruno-vinoso e un anello più evidente, le squamette presenti sulla cuticola hanno la tendenza a erigersi verso l’alto, più distintamente verso il margine del cappello. Lepiota pseudolilacea Huijsman è specie tendenzialmente termofila, presenta un anello ben distinto e disposto obliquamente sul gambo, inoltre sono poco marcate o assenti le decorazioni brunastre sul gambo. Lepiota forquignonii Quél. si distingue agevolmente per le colorazioni pileiche bruno-grigiastre, bruno-olivacee con zona discale più marcata, la consistenza della carne è fragile in tutte le parti del carpoforo e generalmente predilige fruttificare su terreni con prevalente componente sabbiosa. Lepiota fuscovinacea F.H. Møller & J.E. Lange si riconosce immediatamente sul campo per le tipiche colorazioni bruno-violacee intense, in netto contrasto con il bianco delle lamelle; inoltre sia il cappello che il gambo sono decorati caratteristicamente da evidenti squamule di consistenza lanosa. Lepiota brunneolilacea Bon & Boiffard è molto simile, si differenzia per le colorazioni pileiche con toni vinoso-lilacini e nerastri al disco, e per l’habitat strettamente sabulicolo; caratteristica è la presenza di residui sabbiosi sul cappello. Bibliografia AA.VV., 2012. Funga Nordica. Agaricoid, boletoid and cyphelloid genera. Ed. Nordsvamp. BON, M., 1999. Les Lepiotes. Flore Mycologique d’Europe. Vol. 3. Lille: Ed. Association d'Ecologie et de Mycologie. CANDUSSO, M. & LANZONI, G., 1990. Lepiota s.l. Fungi Europæi. Vol. 4. Saronno: Libreria editrice Giovanna Biella. LA CHIUSA, L., 2013. Funghi Agaricoidi. Vol. 1. Agaricaceae. Monza: Ed. Ander. Scheda AMINT tratta da Tutto Funghi Regione Lazio, Roma, Villa Pamphili; Novembre 2011; Foto di Tomaso Lezzi Lepiota con cappello dai colori vinosi, gambo che non mostra un anello definito, ma una serie di decorazioni e cercini colorati nella parte bassa del gambo stesso. Spore ellissoidali, 8,9-10,2 × 4,8-5,5 µm; Qm = 1,97, una sola spora "fuori misura" 13,3 × 5,9 µm. Cuticola con struttura a trichoderma formata da elementi molto allungati, con pochissimi setti presenti quasi solo alla base dei peli, imeniderma composto da ife di diversa lunghezza simili alle cellule del trichoderma. GAF presenti e ben definiti. Specie velenosa mortale con sindrome falloidea. La simile Lepiota fuscovinacea presenta gambo più lungo, lanoso, tomentoso; ha spore più piccole e non ha giunti a fibbia. Foto di Mauro Cittadini. Microscopia; Foto di Tomaso Lezzi. Spore ellissoidali, 8,9-10,2 µm × 4,8-5,5; Qm = 1,97, una sola spora "fuori misura" 13,3 × 5,9 µm. Cuticola con struttura a trichoderma formata da elementi molto allungati, con pochissimi setti presenti quasi solo alla base dei peli, imeniderma composto da ife di diversa lunghezza simili alle cellule del trichoderma. GAF presenti e ben definiti. -

Lepiota aspera (Pers. : Fr.) Quél. 1886

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Non Commestibili o Sospetti

Lepiota aspera (Pers. : Fr.) Quél.; Regione Lombardia; Ottobre 2013; Foto di Massimo Biraghi.- 22 risposte

-

- lepiota acutesquamosa

- lepiota aspera

- (e 1 in più)

-

Lepiota aspera (Pers. : Fr.) Quél. 1886

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Non Commestibili o Sospetti

Lepiota aspera (Pers. : Fr.) Quél.; Regione Umbria; Ottobre 2010; Foto di Tomaso Lezzi. Un giovane esemplare con il velo che formerà l'anello. Un particolare delle verruche sul cappello.- 22 risposte

-

- lepiota acutesquamosa

- lepiota aspera

- (e 1 in più)

-

Lepiota aspera (Pers. : Fr.) Quél. 1886

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Non Commestibili o Sospetti

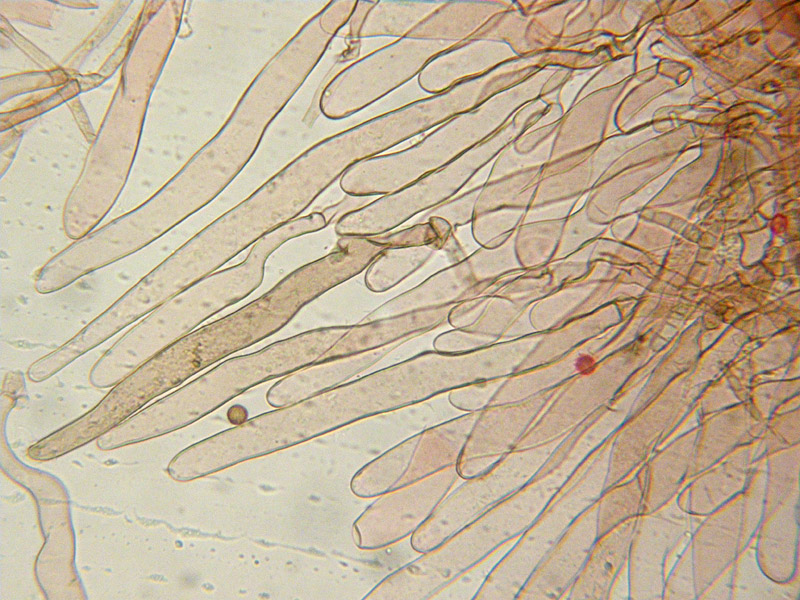

Lepiota aspera (Pers. : Fr.) Quél.; Regione Lazio, Roma Villa Pamphili; Dicembre 2010; Foto di Mauro Cittadini. Foto di Tomaso Lezzi. Particolare che evidenzia la forcatura delle lamelle, un elemento che aiuta a riconoscere questa specie macroscopicamente. Foto di Mauro Cittadini. Spore 6,5-8 (8,5) × 3-4 µm, da strettamente ellitiche a fusiformi, alcune speronate, bianche in acqua, destrinoidi. Cheilocistidi in piccola parte cilindrico-clavati e rigonfi, la maggior parte sono capitulati-sferopeduncolati. GAF abbondanti. Cheilocistidi. Spore in Melzer.- 22 risposte

-

- lepiota acutesquamosa

- lepiota aspera

- (e 1 in più)

-

Lepiota aspera (Pers. : Fr.) Quél. 1886

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Non Commestibili o Sospetti

Lepiota aspera (Pers. : Fr.) Quél.; Regione Lombardia; Ottobre 2009; Foto di Federico Calledda. Foto di Gianluigi Boerio.- 22 risposte

-

- lepiota acutesquamosa

- lepiota aspera

- (e 1 in più)

-

Lepiota aspera (Pers. : Fr.) Quél. 1886

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Non Commestibili o Sospetti

Lepiota aspera (Pers. : Fr.) Quél.; Regione Lazio; Dicembre 2010; Foto di Tomaso Lezzi. Ritrovamento effettuato in un boschetto di Alloro, questa Lepiota ha il cappello, il gambo e l'anello vistosamente ricoperti da verruche. Le verruche del cappello sono state in gran parte asportate dalla forte pioggia, ma le verruche sul gambo sono ancora chiaramente visibili. Il gambo è coperto da verruche solo nella parte inferiore dell'anello e si trovano anche sull'anello stesso, ma solo sulla faccia inferiore.- 22 risposte

-

- lepiota acutesquamosa

- lepiota aspera

- (e 1 in più)

-

Lepiota aspera (Pers. : Fr.) Quél. 1886

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Non Commestibili o Sospetti

Lepiota aspera (Pers. : Fr.) Quél.; Regione Umbria; Novembre 2009; Foto di Tomaso Lezzi. Campioni trovati sotto Pseudotsuga menziesii. Lamelle molto fitte, cappello, gambo e parte inferiore dell'anello coperti da squame piramidali. Un particolare dell'anello, che ha il lato inferiore coperto di squame piramidali.- 22 risposte

-

- lepiota acutesquamosa

- lepiota aspera

- (e 1 in più)

-

Lepiota aspera (Pers. : Fr.) Quél. 1886

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Non Commestibili o Sospetti

Lepiota aspera (Pers. : Fr.) Quél.; Regione Abruzzo; Ottobre 2009; Foto di Pietro Curti Foto di Mauro Cittadini.- 22 risposte

-

- lepiota acutesquamosa

- lepiota aspera

- (e 1 in più)