-

Numero contenuti

15510 -

Iscritto

-

Ultima visita

Tipo di contenuto

Profili

Forum

Orchidee

Diventa Socio

Calendario

Tutti i contenuti di Archivio Micologico

-

Russula romellii Maire 1910

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Commestibili

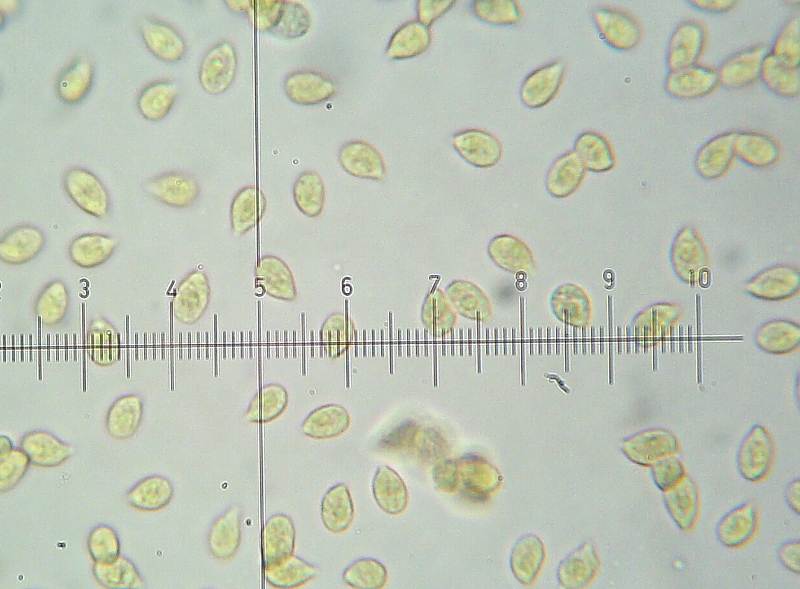

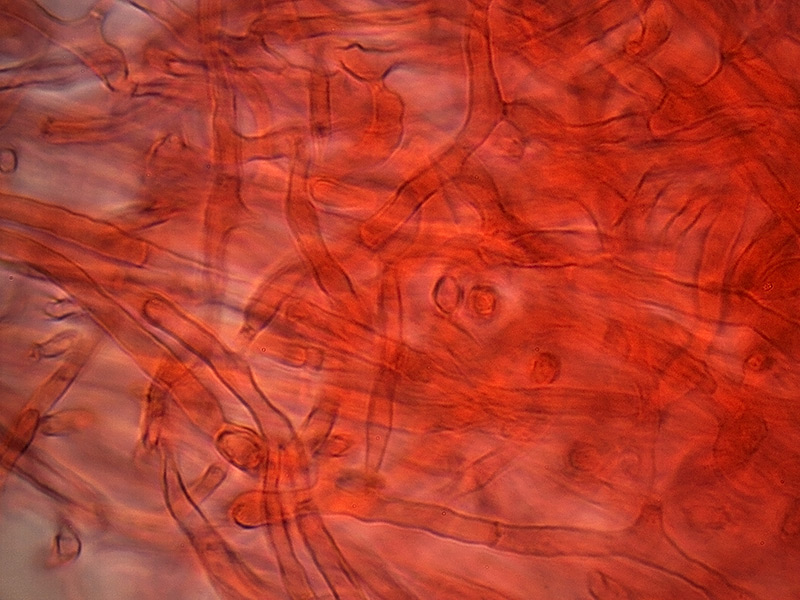

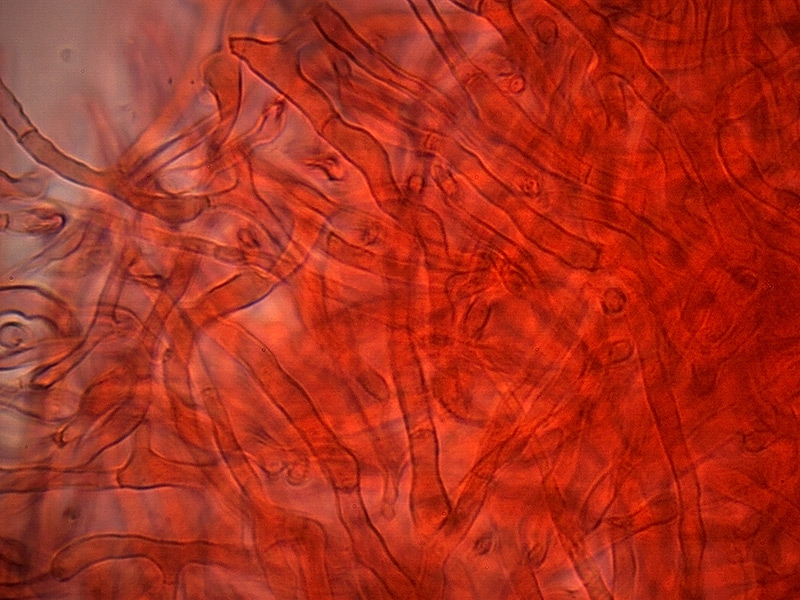

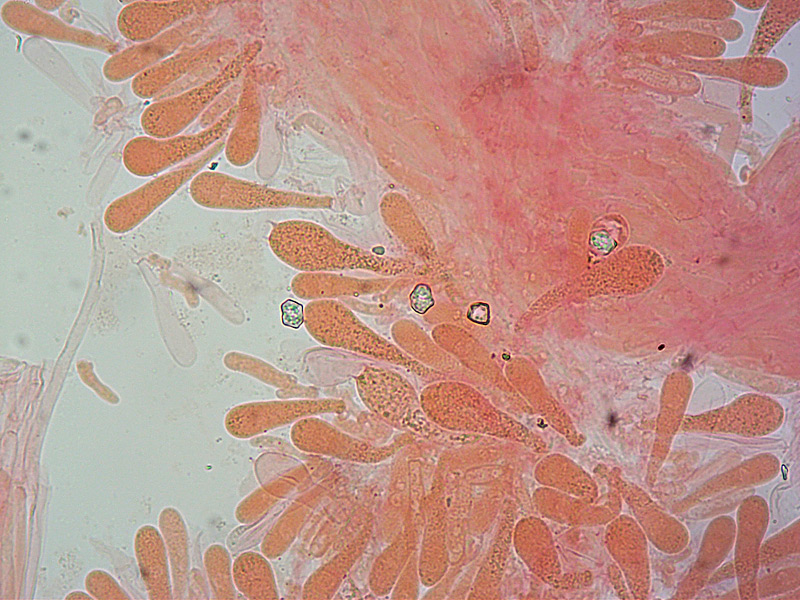

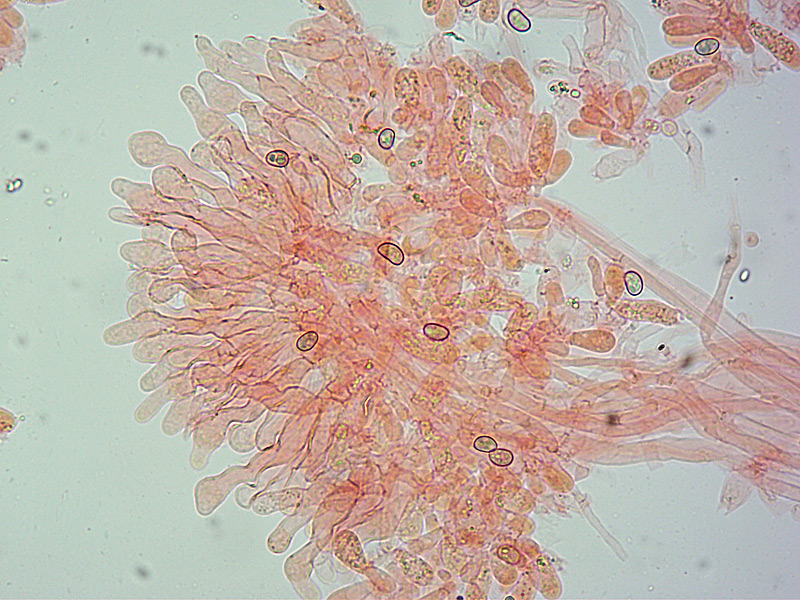

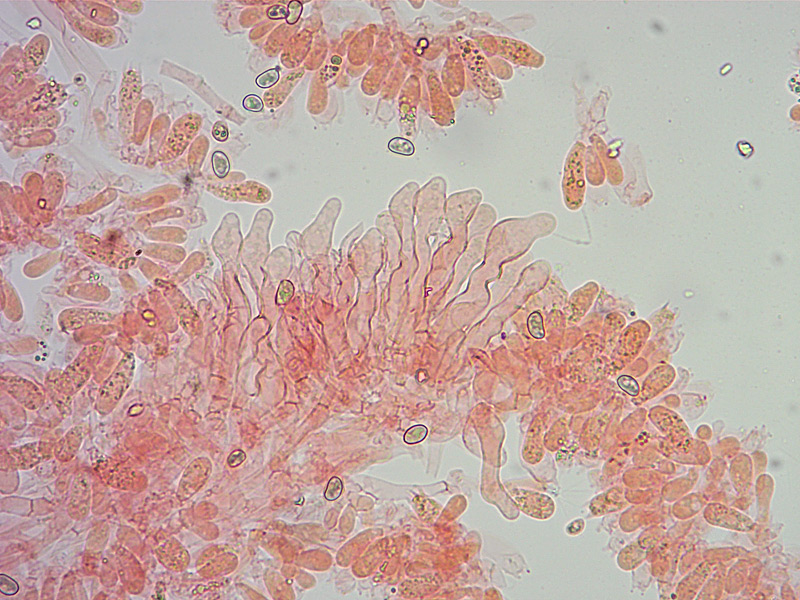

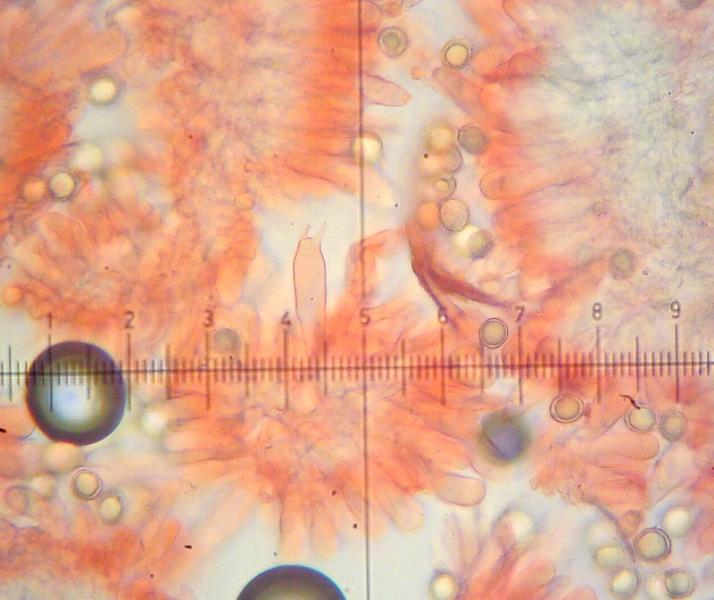

Russula romellii f. alba A. Marchand ex Bon; Regione Umbria; Giugno 2016; Foto, descrizione e microscopia di Stefano Rocchi. = Russula romellii Maire (exsiccata SR20160624_01_SOIO) Rinvenuta sotto Quercia, con presenza nelle vicinanze di Carpino e Castagno. Cappello dapprima emisferico, poi piano e leggermente depresso; cuticola asportabile per 1/3 del raggio, di colore avorio, ocra chiaro, qua e la puntinata di ruggine e carne sottostante bianca; bordo lievemente scanalato. Lamelle adnate e decorrenti per un dentino, prima biancastre poi ocra-gialle; sono spesse, rigide ma assai fragili e forcate al gambo. Gambo cilindrico o un po' allargato alla base, rugoso, bianco poi grigiastro. Carne bianca, compatta e midollosa nel gambo. Sapore mite e odore leggermente fruttato. Reazione al Solfato ferroso: rosa pallido; alla Tintura di Guaiaco: lenta ma positiva. Sporata giallo carico verso IVc - IVd. Microscopia: spore 6,3-8,2 × 5,3-7,1 µm; Qm = 1,2, ovoidali-ellittiche, reticolate-crestate con verruche alte fino a 1 µm. Peli della cuticola più o meno ramificati, stretti e affusolati all'apice; dermatocistidi un po' più larghi, cilindrico-clavati, talora con contenuto a bande. Basidi banali tetrasporici; cistidi cilindrico-affusolati. Trattasi di una Russula che si presenta nella sua specie tipo con il cappello dai cromatismi porpora violacei, rosa-lilacino o anche vinosi, tendenti di norma a decolorarsi di giallo al centro. Lo stesso fungo ha tuttavia una spiccata variabilità cromatica presentandosi talora con il pileo completamente giallastro, brunastro o chiaro come il presente ritrovamento. Le spore di Russula romellii f. alba sono risultate leggermente più piccole rispetto a quelle della specie tipo. Peli della cuticola più o meno ramificati, stretti e affusolati all'apice. Osservazione 400× in Rosso Congo. Osservazione 1000× in Rosso Congo. Dermatocistidi un po' più larghi, cilindrico-clavati, talora con contenuto a bande. Osservazione 400× in Rosso Congo. Osservazione 1000× in Rosso Congo. Basidi banali tetrasporici. Osservazione 400× in Rosso Congo. Osservazione 1000× in Rosso Congo. Cistidi cilindrico-affusolati. Osservazione 400× in Rosso Congo. Osservazione 1000× in Rosso Congo. Spore 6,3-8,2 × 5,3-7,1 µm; Qm = 1,2, ovoidali-ellittiche, reticolate-crestate con verruche alte fino a 1 µm. Osservazione 1000× in Melzer. -

Russula vesca Fries 1836

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Commestibili

Russula vesca Fries; Regione Umbria; Giugno 2016; Foto di Stefano Rocchi.- 34 risposte

-

- russula vesca

- russula edule

-

(e 1 in più)

Tag usato:

-

Hygrocybe acutoconica var. konradii (R. Haller Aar.) Boertm. 2010

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Non Commestibili o Sospetti

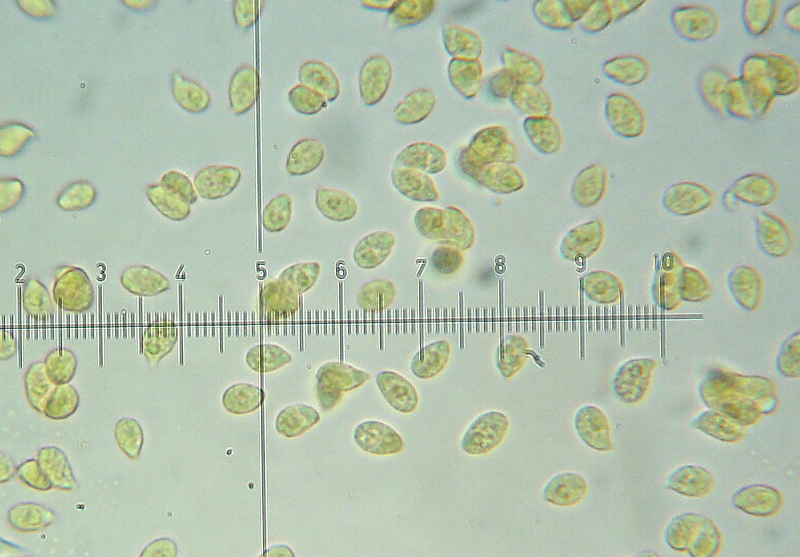

Hygrocybe acutoconica var. konradii (R. Haller Aar.) Boertm.; Regione Umbria; Giugno 2016; Foto e microscopia di Stefano Rocchi. (Exsiccata SR20160616_02_ARME) Rinvenuta sotto quercia e carpino in una fedele stazione di crescita. Nessun annerimento evidente. Spore 7,4-11,4 × 6,5-10,2 µm; Qm = 1,2, da ellittico-ovoidali a subglobose. La forma delle spore indirizza il ritrovamento con tutta evidenza verso Hygrocybe acutoconica f. subglobispora (P.D. Orton) Boertm. Spore 7,4-11,4 × 6,5-10,2 µm; Qm = 1,2, da ellittico-ovoidali a subglobose. Spore da sporata. Osservazione 1000× in Lugol.- 4 risposte

-

- hygrocybe konradii

- var. konradii

- (e 2 in più)

-

Infundibulicybe gibba (Pers. : Fr.) Harmaja 2003

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Commestibili

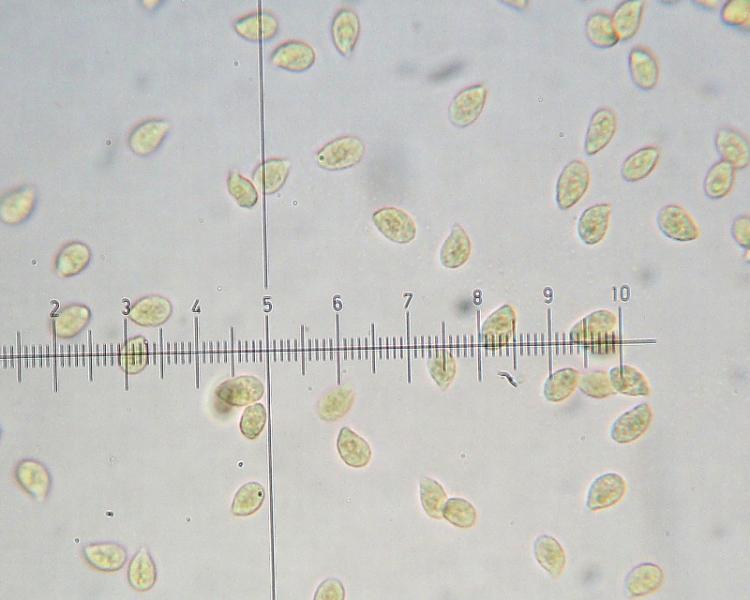

Infundibulicybe gibba (Pers. : Fr.) Harmaja; Regione Umbria; Giugno 2016; Foto e microscopia di Stefano Rocchi. (exsiccata SR20160616-01) Rinvenuta in un boschetto di querce e carpini. Fungo dall'odore cianico il cui capello ha una reazione neutra o lievemente giallastra all'Idrossido di potassio (KOH). Spore 5,4-7,4 × 3,7-4,8 µm; Qm = 1,5, a forma di lacrima. La simile Infundibulicybe mediterranea Vizzini, Contu & Musumeci, predilige i boschi di Sughero e Leccio, ha il gambo più scuro, simile al colore del cappello, ha un odore fungino e ha le spore un po' più piccole. Infundibulicybe costata (Kühner & Romagn.) Harmaja ha una reazione bruno scura a contatto con il KOH. La reazione neutra o lievemente giallastra con una goccia di Idrossido fi potassio (KOH). Spore 5,4-7,4 × 3,7-4,8 µm; Qm = 1,5, a forma di lacrima. Spore da sporata. Osservazione 1000× in Lugol.- 21 risposte

-

- clitocybe gibba

- infundibulicybe gibba

- (e 1 in più)

-

Crinipellis scabella (Alb. & Schwein. : Fr.) Murrill 1915

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Non Commestibili o Sospetti

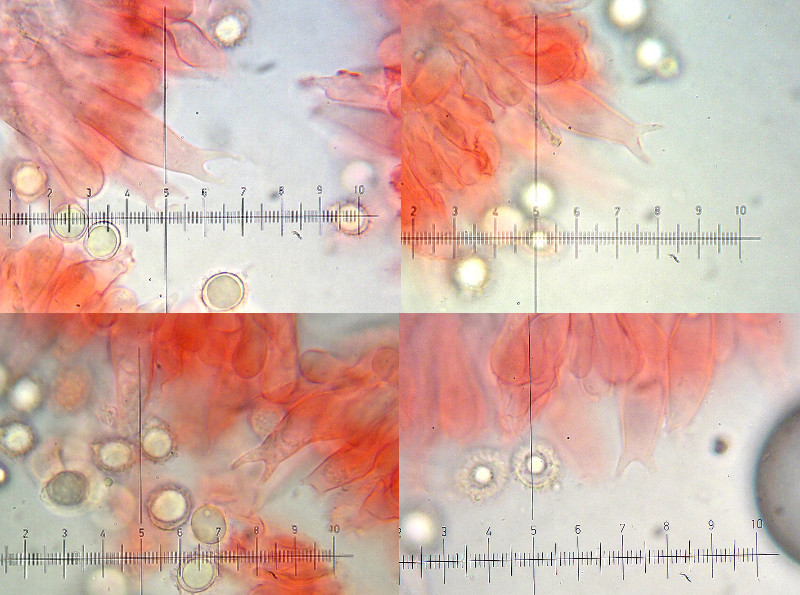

Crinipellis scabella (Alb. & Schwein. : Fr.) Murrill; Regione Umbria; Giugno 2016; Foto, descrizione e microscopia di Stefano Rocchi. (exsiccata SR20160610_01_SOIO) Fungo dalle piccole dimensioni con il cappello ricoperto da peli rossastri disposti a raggiera e a zone concentriche, tendenti a riunirsi soprattutto al bordo. Lamelle mediamente spaziate, da adnate a libere al gambo, prima bianche poi crema pallido. Gambo esile, di color rosso-brunastro, più chiaro all’apice e ricoperto da peluria dello stesso colore. Spore 6,6-8 × 4,3-5,1 µm; Qm = 1,6, di forma largamente ellissoidale, non destrinoidi e non amiloidi. Cheilocistidi da clavati a fusiformi ma anche difformi. Peli cuticolari cilindrici, affusolati, appuntiti all’apice, senza evidente reazione verdastra con l'Idrossido di potassio (KOH). Rari quelli con pretuberanze. I peli riuniti al bordo del cappello. Spore 6,6-8 × 4,3-5,1 µm; Qm = 1,6, di forma largamente ellissoidale, non destrinoidi e non amiloidi. Osservazione 1000× in melzer. Cheilocistidi da clavati a fusiformi ma anche difformi. Osservazione 400× in rosso Congo. Osservazione 1000× in rosso Congo. Peli cuticolari cilindrici, affusolati, appuntiti all’apice. Rari quelli con pretuberanze. Osservazione 40× in rosso Congo. Osservazione 400× in rosso Congo. Osservazione 1000× in rosso Congo. Osservazione a 1000× in KOH al 5%. -

Bolbitius reticulatus (Pers.) Ricken 1915

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Non Commestibili o Sospetti

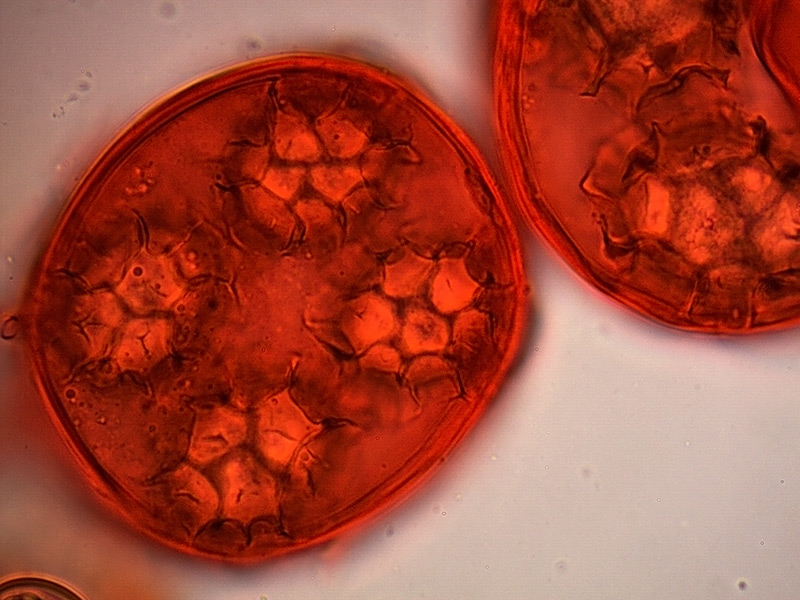

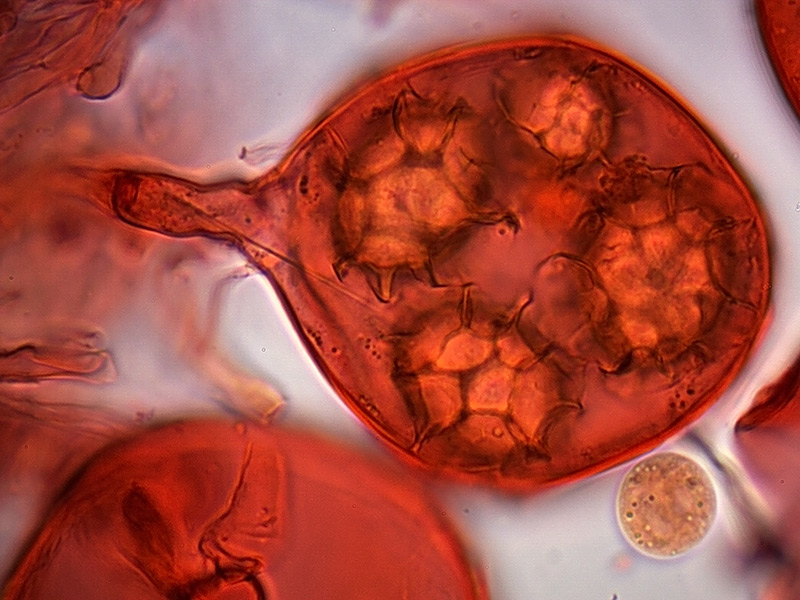

Bolbitius reticulatus (Pers : Fr.) Ricken; Regione Umbria; Giugno 2016; Foto, descrizione e microscopia di Mario Iannotti. (Exsiccata MI20160611-02) Cappello 1,5-3,5 cm, convesso poi spianato, di colore grigio-rosato, sfumato di violetto, con il centro nerastro, percorso da venature grigio-violacee a formare un reticolo, superficie vischiosa, liscia, igrofana, margine con fini striature. Lamelle piuttosto fitte, sottili, basse, prima rosate, poi bruno ruggine. Gambo cilindrico, biancastro, ricoperto interamente da fioccosità concolori, allargato alla base. Carne esigua, bianca, senza odore e sapore particolari. Rinvenuto su ceppaia marcescente di Quercus cerris L.. Spore brune, ellissoidali, amigdaliformi, lisce, con apicolo, poro germinativo evidente, con guttula visibile nelle spore immature, 9,5-12 × 4,8-5,8 µm; Q=1,7-2,2; Qm=1,9; Cheilocistidi cilindrici, cilindrico-flessuosi, claviformi, lageniformi, con profilo irregolare a volte con strozzature. Pileipellis tipo imeniderma, formata da cellule globose, sferopeduncolate, frammiste a ife con struttura a trichoderma, con terminali allungati, concatenati, ramificati. Macro sul centro nerastro del cappello percorso da venature grigio-violacee a formare un reticolo. Spore brune, ellissoidali, amigdaliformi, lisce, con apicolo, poro germinativo evidente, con guttula visibile nelle spore immature, 9,5-12 × 4,8-5,8 µm; Q=1,7-2,2; Qm=1,9. Osservazione in Rosso Congo ammoniacale, a 1000×. Cheilocistidi cilindrici, cilindrico-flessuosi, claviformi, lageniformi, con profilo irregolare a volte con strozzature. Osservazione in Rosso Congo ammoniacale, a 400×. Osservazione in Rosso Congo ammoniacale a 1000×. Pileipellis tipo imeniderma, formata da cellule globose, sferopeduncolate, frammiste a ife con struttura a trichoderma, con terminali allungati, concatenati, ramificati. Osservazione in Rosso Congo ammoniacale, a 400×. Osservazione in Rosso Congo ammoniacale a 1000×. -

Phaeotremella foliacea (Pers.) Wedin, J.C. Zamora & Millanes 2016

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Non Commestibili o Sospetti

Phaeotremella foliacea (Pers.) Wedin, J.C. Zamora & Millanes; Regione Umbria; Giugno 2016; Foto di Mario Iannotti. Campioni rinvenuti su ceppaia di Quercus cerris L. -

Hapalopilus rutilans (Pers. : Fr.) Murrill 1904

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Velenosi

Hapalopilus rutilans (Pers. : Fr.) Murrill; Regione Umbria; Giugno 2019; Foto di Mario Iannotti. Campioni rinvenuti su ramo di Quercus cerris L. Reazione al viola con KOH al 20%. Macro sui pori. -

Cantharellus pallens Pilát 1959

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Commestibili

Cantharellus pallens Pilát; Regione Umbria; Giugno 2016; Foto e commento di Mario Iannotti. Si caratterizza per il cappello coperto da una consistente pruina biancastra e il viraggio inizialmente al giallo poi più intenso fino al rugginoso del gambo dopo manipolazione, contusione o con la naturale maturazione. Macro sulla cospicua pruina del cappello e evidente viraggio al giallo del gambo dopo manipolazione. -

Tuber aestivum (Wulfen : Fr.) Spreng. 1827

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Commestibili

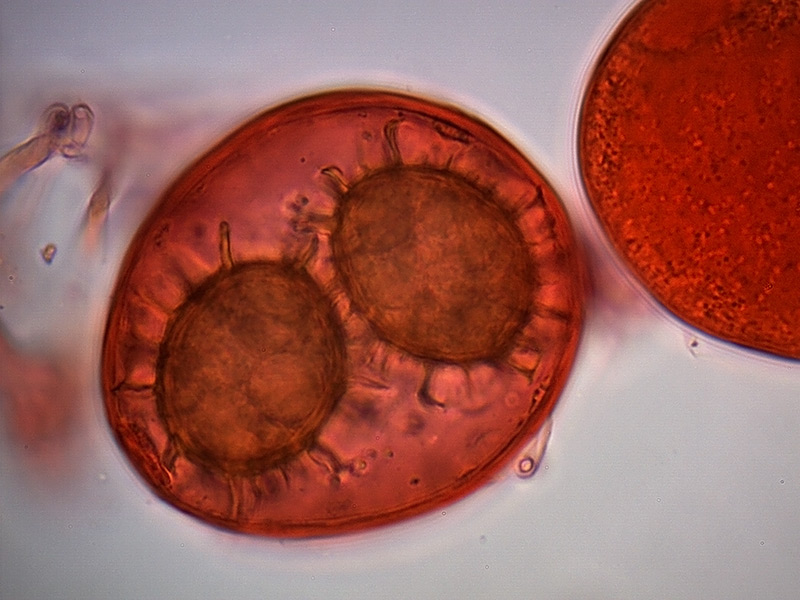

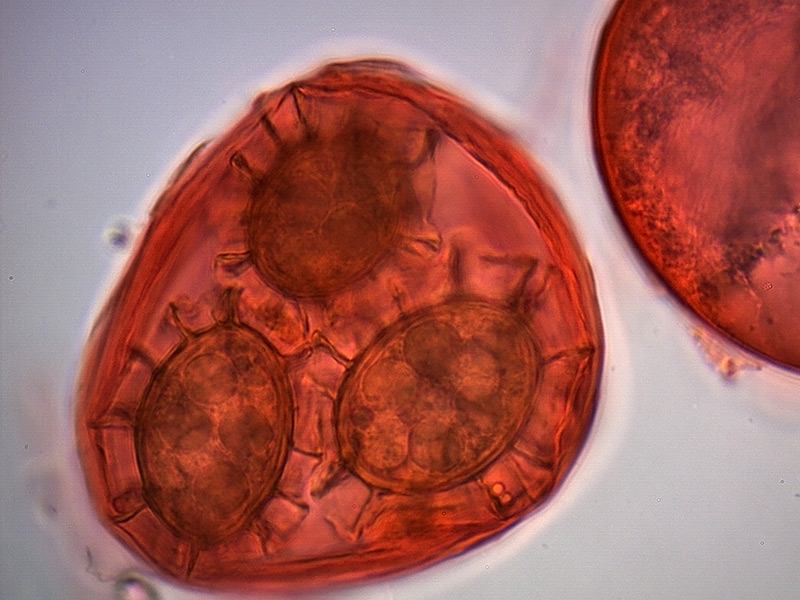

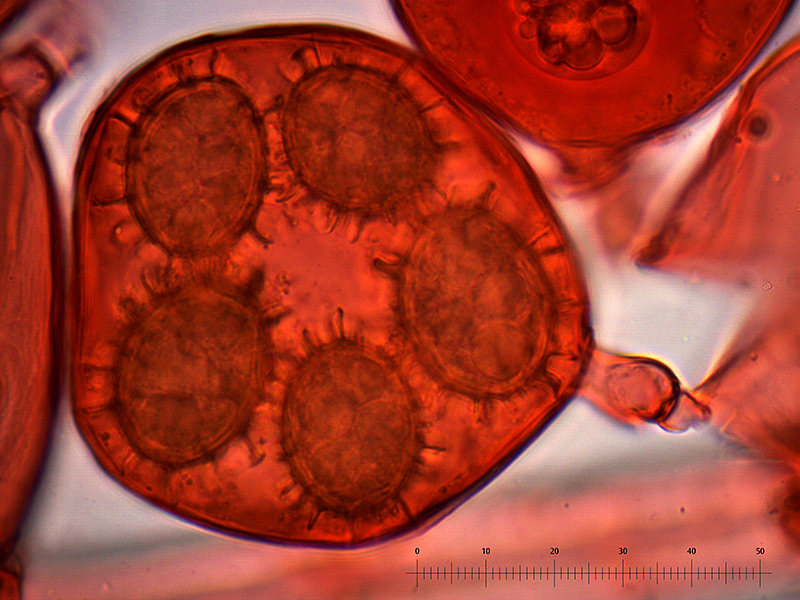

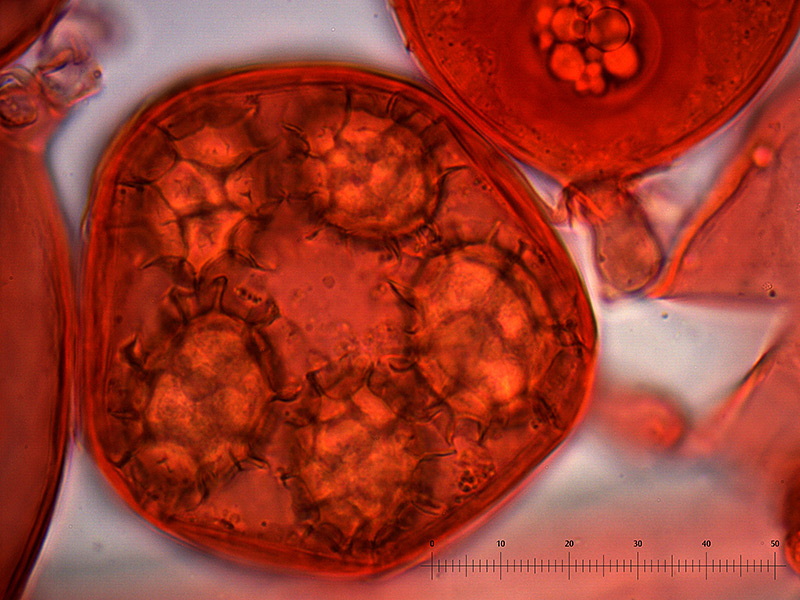

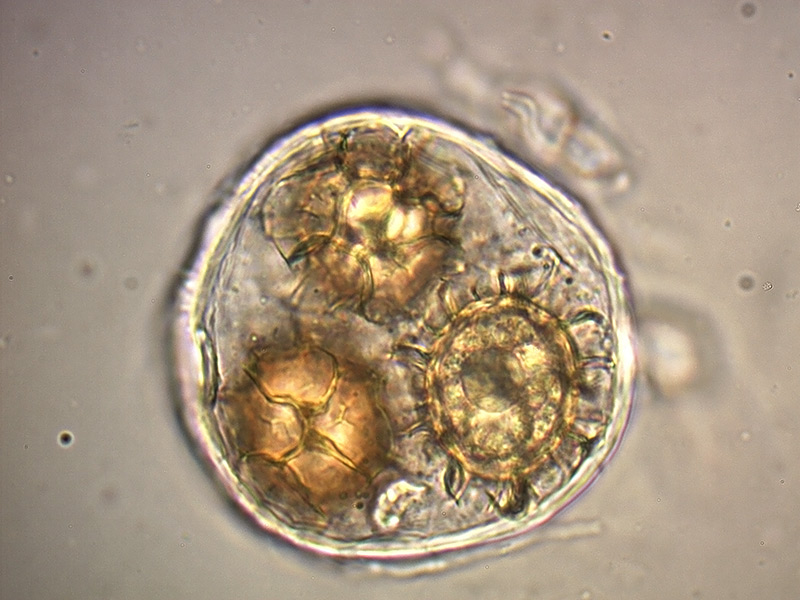

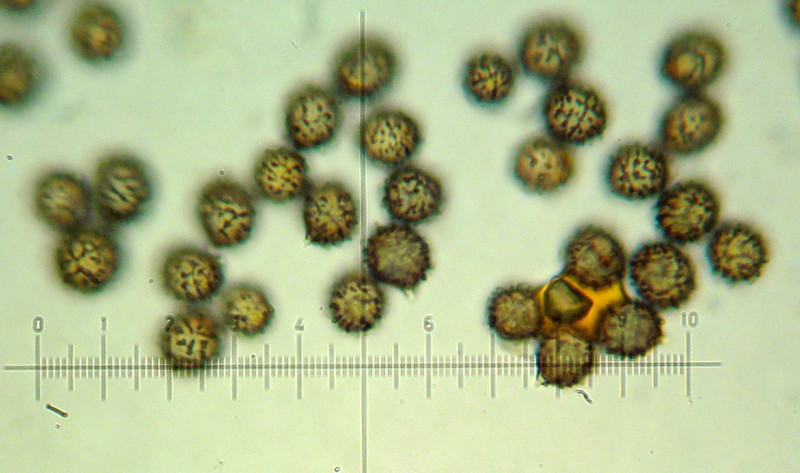

Tuber aestivum (Wulfen : Fr.) Spreng.; Regione Umbria; Giugno 2016; Foto, descrizione e microscopia di Mario Iannotti. Di forma più o meno globosa, ovale, a volte reniforme, di colore bruno-nerastro, la grandezza è molto variabile, con peridio duro, spesso, costituito da sporgenti verruche di forma tronco-piramidale, le cui facce triangolari sono percorse da fini striature parallele con andamento concentrico e fessurazioni sui lati. La gleba all'inizio è biancastra, soda, poi con la maturazione delle spore assume un aspetto marmorizzato, determinato dalla parte fertile di color nocciola poi sempre più su tonalità brunastre a completa maturazione e dalle tortuose venature biancastre sterili, ben evidenti. (Exsiccatum MI20160602-01) Microscopia Spore 23,6-33,3 × 18,7-27,8 19 µm; media 28 × 22,3 µm; Q = 1,1-1,4; Qm = 1,3, da ellissoidali a sub-globose, giallo-brunastre, bruno chiaro. L’episporio è costituito da alveoli pentagonali ed esagonali per lo più regolari, le cui pareti sono molto alte da 4,8-6,8 µm. Le misurazioni sono state effettuate su 32 spore provenienti da aschi contenenti da 3 a 5 spore. Aschi a sacco dotati di breve peduncolo, contenenti un numero variabile di spore da 1 a 5. Ife della gleba di forma cilindrica, ramificate, intrecciate, settate, prive di GAF. Peridio duro, spesso, costituito da sporgenti verruche di forma tronco-piramidale. Le facce triangolari del peridio sono percorse da fini striature parallele con andamento concentrico, con fessurazioni sui lati. La gleba con la maturazione delle spore assume un aspetto marmorizzato. Macro. Microscopia Aschi a sacco con peduncolo contenenti da 1 a 5 spore. Spore 23,6-33,3 × 18,7-27,8 19 µm; media 28 × 22,3 µm; Q = 1,1-1,4; Qm = 1,3, da ellissoidali a sub-globose, giallo-brunastre, bruno chiaro. L’episporio è costituito da alveoli pentagonali ed esagonali per lo più regolari, le cui pareti sono molto alte da 4,8-6,8 µm. Osservazioni in rosso Congo ammoniacale a 1000×. Osservazioni in acqua a 1000×. Ife della gleba di forma cilindrica, ramificate, intrecciate, settate, prive di GAF. Osservazioni in rosso Congo ammoniacale a 1000×.- 17 risposte

-

- tartufo estivo

- tuber aestivum

- (e 4 in più)

-

Mollisia cinerea (Batsch) P. Karst. 1871

Archivio Micologico ha postato un topic nell'area Funghi Non Commestibili o Sospetti

Mollisia cinerea (Batsch) P. Karst. 1871 Tassonomia Regno Fungi Divisione Ascomicota Classe Leotiomycetes Ordine Helotiales Famiglia Dermateaceae Genere Mollisia Regione Umbria. Giugno 2016. Foto di Tomaso Lezzi. Leg. Maria Tullii. VI° Comitato scientifico A.Mi. Umbria, Castel Rigone (PG). -

Entoloma lividoalbum (Khun. & Romagn.) Kubicka 1975

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Non Commestibili o Sospetti

Entoloma lividoalbum (Khun. & Romagn.) Kubicka; Regione Umbria; Giugno 2016; Foto di Tomaso Lezzi. VI° Comitato scientifico A.Mi. Umbria, Castel Rigone (PG). Basidi e spore in Rosso Congo. 400×. -

Simocybe centunculus (Fr. : Fr.) P. Karst. 1879

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Non Commestibili o Sospetti

Simocybe centunculus (Fr. : Fr.) P. Karst.; Regione Umbria; Giugno 2016; Foto di Tomaso Lezzi. VI° Comitato scientifico A.Mi. Umbria, Castel Rigone (PG). Cuticola formata da elementi cilindrici, irregolari, con strozzature. -

Crinipellis scabella (Alb. & Schwein. : Fr.) Murrill 1915

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Non Commestibili o Sospetti

Crinipellis scabella (Alb. & Schwein.) Murrill; Regione Umbria; Giugno 2016; Foto di Tomaso Lezzi. VI° Comitato scientifico A.Mi. Umbria, Castel Rigone (PG). Epicute in rosso Congo. 40×. Epicute in rosso Congo. 100×. -

Roridomyces roridus (Fr.) Rexer 1944

Archivio Micologico ha postato un topic nell'area Funghi Non Commestibili o Sospetti

Roridomyces roridus (Fr.) Rexer 1944 Tassonomia Regno Fungi Divisione Basidiomycota Classe Agaricomycetes Ordine Agaricales Famiglia Mycenaceae Sinonimo Mycena rorida (Fr.) Quél. Foto e derscrizione Gambo completamente ricoperto da abbondante glutine trasparente, elemento caratteristico di tutto il genere. Un particolare del glutine molto abbondante che ricopre il gambo. -

Crinipellis scabella (Alb. & Schwein. : Fr.) Murrill 1915

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Non Commestibili o Sospetti

Crinipellis scabella (Alb. & Schwein. : Fr.) Murrill; Regione Umbria; Giugno 2016; Foto e microscopia di Mario Iannotti. VI° Comitato scientifico A.Mi. Umbria, Castel Rigone (PG). (exsiccata MI20160604-01) Spore largamente ellissoidali, non destrinoidi, 7,3-8,8 × 4,4-5,7 µm; media 8,0 × 5,2 µm; Q = 1,4-1,8; Qm = 1,5. Osservazioni in melzer a 1000×. Osservazione in rosso Congo ammoniacale a 1000×. Cheilocistidi fusiformi, clavati, rari clavati con più articoli. Osservazione in rosso Congo ammoniacale a 1000×. Peli cuticolari cilindrici, affusolati, appuntiti all’apice. Osservazione a 100× in KOH al 5%. Non si riscontrano evidenti reazioni verdastre. Osservazione a 400× in KOH al 5%. Osservazione a 1000× in KOH al 5%. -

Lactarius acerrimus Britzelm. 1893

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Velenosi

Lactarius acerrimus Britzelm.; Regione Umbria; Giugno 2016; Foto e microscopia di Stefano Rocchi. (exsiccata SR20160604-01) Descrizione Cappello irregolare, lobato, di colore isabella, ocra-biancastro, tendente leggermente ad imbrunire e con la presenza di lievi zonature al bordo. Lamelle appena decorrenti, un po' arcuate, mediamente spaziate, di colore crema-rosato, tipicamente intervenate-anastomosate ed anche forcate in prossimità del gambo. Piede corto, pieno, sodo, di colore biancastro-crema, di norma senza scrobicoli e macchiato di bruno-rossiccio. Carne soda, bianca con tendenza a divenire leggermente rosata. Reazione verdastra alla Tintura di guaiaco. Odore fruttato o di composta di frutta. Sapore acre bruciante. Latice bianco immutabile, poco abbondante e molto acre. Sporata crema-rosata. Microscopia Spore 9,6-15 × 8,6-11,9 µm; Qm = 1,1, di forma sferica o ellissoidale, non reticolate ma munite di brevi creste poco connesse, frammiste a verruche isolate; ornamentazioni alte da 1 a 1,5 µm. Basidi bisporici; cheilocistidi affusolati ed appendicolati. Osservazioni Trattasi di un fungo abbastanza comune il quale si associa a latifoglie come Quercia e Castagno, prediligendo terreni calcarei. Gli elementi utili per la sua determinazione sono: il riflesso rosato delle lamelle e la loro increspatura, l'acredine bruciante della carne la quale permane in bocca per alcune ore, il latice bianco immutabile e comunque le spore grandi e i basidi bisporici. Le specie simili sono: Lactarius evosmus Kühner & Romagn. il quale si distingue per le lamelle fitte senza riflessi rosati, per l'associarsi anche al Pioppo e al Salice e per le spore più piccole e le ornamentazioni più basse; Lactarius zonarius (Bull.) Fr. il quale si differenzia per il cappello distintamente zonato, per le lamelle piuttosto fitte e regolari e per le spore più piccole; Lactarius illyricus Piltaver il quale si distingue per il cappello di norma non zonato, per vegetare anche sotto al Faggio e per le spore più piccole; Lactarius bresadolanus Singer il quale si differenzia per l'habitat esclusivo alpino, in particolare sotto Abete rosso; Lactarius mediterraneensis Llistos. & Bellù il quale si distingue per i colori più vivi, per la presenza di evidenti scrobicoli al bordo del cappello, per l'associarsi al Leccio e per il latice bianco ma virante al giallo. Ritrovamento di unico esemplare in radura erbosa nei pressi di Quercia. Le lamelle dai riflessi rosati, intervenate-anastomosate, tipiche della specie. La reazione verdastra della carne alla Tintura di guaiaco. Spore 9,6-15 × 8,6-11,9 µm; Qm = 1,1, di forma sferica o ellissoidale, non reticolate ma munite di brevi creste poco connesse, frammiste a verruche isolate; ornamentazioni alte da 1 a 1,5 µm. Spore da sporata. Osservazione 1000× in Melzer. Basidi bisporici. Osservazione 400× in Rosso Congo. Cheilocistidi affusolati ed appendicolati. Osservazione 400× in Rosso Congo. Osservazione 1000× in Rosso Congo. -

Pluteus romellii (Britzelm.) Sacc. 1895

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Non Commestibili o Sospetti

Pluteus romellii (Britzelm.) Sacc.; Regione Umbria; Giugno 2016; Foto e microscopia di Mario Iannotti. (Exsiccata MI20160611-01) Spore sub-globose, lisce, con evidente apicolo, guttulate, a parete leggermente spessa, (5,9)6,1-6,6 × 5,4-6,2 µm; media 6,2 × 5,8 µm; Q = 1,0-1,2; Qm = 1,1. Osservazione in rosso Congo ammoniacale, a 1000×. Basidi clavati, ventricosi, tetrasporici, 24,1-33,9 × 7,6-9,6 µm. Osservazione in rosso Congo ammoniacale, a 1000×. Cheilocistidi piriformi molto abbondanti, da strettamente ad ampiamente clavati, alcuni lobati, 31,1-69,4 × 13,9-32,5 µm. Osservazione in rosso Congo ammoniacale, a 400×. Osservazione in rosso Congo ammoniacale, a 1000×. Pleurocistidi clavati, utriformi ed ovoidi, poco abbondanti, di dimensione maggiore rispetto ai cheilocistidi 52,9-81,3 × 27,1-54,8 µm. Osservazione in rosso Congo ammoniacale, a 1000×. Pileipellis di tipo imenoderma, regolare, costituita da cellule globose, clavate e sferopeduncolate, con presenza di pigmento bruno disciolto. Osservazione in acqua, a 100×. Osservazione in acqua, a 400×. Osservazione in acqua, a 1000×. -

Calocera cornea (Batsch : Fr.) Fr. 1827

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Non Commestibili o Sospetti

Calocera cornea (Batsch) Fr.; Regione Umbria; Giugno 2016; Foto di Mario Iannotti. -

Hygrocybe virginea var. virginea (Wulfen : Fr.) P.D. Orton & Watling 1969

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Non Commestibili o Sospetti

Hygrocybe virginea var. virginea (Wulfen : Fr.) P.D. Orton & Watling; Regione Umbria; Dicembre 2016; Foto di Tomaso Lezzi. -

Infundibulicybe geotropa (Bull. : Fr.) Harmaja 2003

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Commestibili

Infundibulicybe geotropa (Bull. : Fr.) Harmaja; Regione Umbria; Dicembre 2016; Foto di Mario Iannotti. -

Amanita phalloides (Vaill. ex Fr. : Fr.) Link 1833

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Velenosi

Amanita phalloides (Vaill. ex Fr. : Fr.) Link; Regione Umbria; Settembre 2016; Foto, descrizione e microscopia di Mario Iannotti. (exsiccatum MI20160928-01) Foto e Descrizioni In autunno, quando andiamo in giro nei boschi alla ricerca dei pregiati funghi eduli è facile incontrare Amanita phalloides, il suo riconoscimento non da particolari difficoltà determinative, l’importante è porre il focus, un’attenta osservazione, sui principali caratteri morfologici, ormai noti a tutti: cappello, gambo, anello e volva. Il cappello si presenta in genere con tonalità verde-giallastra, interamente decorato da fibrille radiali, che gli conferiscono un aspetto sericeo, satinato, lucente, ma abbiamo anche una certa variabilità di colori, dal verde chiaro, al bruno oliva, bronzo olivastro, castano, sabbia e bianco nella f. alba. Le lamelle sono libere al gambo, fitte, alte e bianche. Il gambo cilindrico, interamente decorato da caratteristiche striature giallo verdastre, per questo è detto anche “a pelle di serpente“, rastremato verso l’alto e ingrossato alla base dove termina con un grosso bulbo. Nella parte alta del gambo è posizionato un anello, consistente, ampio. La base bulbosa del gambo è avvolta in una volva sacciforme, bianca, membranosa, lacerata e svasata in alto. La carne è dolce con un caratteristico odore, dapprima mielato, poi con la maturazione mielato-rancido sgradevole, infine repellente, di cadavere. Comune in tutti i boschi di latifoglia, più inconsueta nelle conifere. Fungo velenoso, mortale. Microscopia Spore (7,7)8,1-8,8(9,8) × (6,3)6,6-7,1(7,4) µm; Q = 1,1-1,3; Qm = 1,2; amiliodi, da largamente ellissoidali ad ellissoidali, lisce, ialine. In questa specie l'amiloidia delle spore è un carattere microscopico importante per differenziare la specie nei casi di avvelenamento. Ricordiamo che si indica con questo termine una reazione fra iodio (contenuto nel reattivo di Melzer) e amido, l'amido che si trova nelle spore assume in presenza dello iodio un colore azzurro scuro fino a nerastro, colorandole interamente come si vede bene nelle foto. Questo esame ha permesso a volte di riconoscere le spore di questa specie nell'aspirato gastrico di persone avvelenate da funghi e ha permesso di diagnosticare correttamente e precocemente il tipo di avvelenamento permettendo di agire con specifiche cure. Basidi clavati, tetrasporici. Pileipellis costituita da una ixocutis di ife cilindriche, leggermente intrecciate. Anello costituito da una texture di ife filamentose di forma cilindrica, intrecciate, settate, alcune di esse terminano con delle cellule clavate; alcuni di questi terminali sono formati da articoli sovrapposti di cellule cilindrico-clavate, molto larghe. Volva costituita da una texture di ife filamentose, cilindriche, con qualche diverticolo, intrecciate, settate. GAF non sono stati rilevati in nessuno dei tessuti esaminati. Note Porre molta attenzione per chi raccoglie e consuma Tricholoma sejunctum, in quanto i colori del cappello sono perfettamente sovrapponibili, per cui vi è un alto rischio di scambio con Amanita phalloides nella versione verde-giallastra. Si raccomanda di non raccogliere esemplari del genere Amanita allo stato di ovolo chiuso, sia per ovvi motivi di riconoscimento ma anche per ragioni strettamente ecologiche, in quello stadio di sviluppo, le lamelle non sono ancora visibili, il fungo non ha avuto la possibilità di disperdere le spore necessarie alla riproduzione della specie. Anello membranoso, ampio, biancastro. Particolare della decorazione del gambo "a pelle di serpente". Particolare del cappello fibrilloso, satinato, lucente. Particolare della velo generale bianco menbranoso che a volte resta attaccato al cappello sotto forma di placca (vedi primordio a sinistra nella foto); alla base del gambo va a costituire la volva sacciforme, lacerata e svasata in alto. Spore (7,7)8,1-8,8(9,8) × (6,3)6,6-7,1(7,4) µm; Q = 1,1-1,3; Qm = 1,2; amiloidi, da largamente ellissoidali ad ellissoidali, lisce, ialine. Osservazione in Melzer, a 1000×. Basidi clavati, tetrasporici. Osservazione in Rosso Congo ammoniacale, a 400×. Osservazione in Rosso Congo ammoniacale, a 1000×. Pileipellis costituita da una ixocutis di ife cilindriche, leggermente intrecciate. Osservazione in Rosso Congo ammoniacale, a 100×. Osservazione in Rosso Congo ammoniacale a 400×. La struttura dell’anello è costituita da una texture di ife filamentose di forma cilindrica, intrecciate, settate, alcune di esse terminano con delle cellule clavate; alcuni di questi terminali sono formati da articoli sovrapposti di cellule cilindrico-clavate, molto larghe. Osservazione in Rosso Congo ammoniacale, a 400×. Osservazione in Rosso Congo ammoniacale, a 1000×. Ife della volva, costituite da una texture di ife filamentose, cilindriche, con qualche diverticolo, intrecciate, settate. Osservazione in Rosso Congo ammoniacale, a 400×.- 51 risposte

-

- amanita phalloides

- tignosa verdognola

- (e 1 in più)

-

Pluteus cervinus (Schaeffer) Kummer 1871

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Non Commestibili o Sospetti

Pluteus cervinus (Schaeffer) Kummer; Regione Umbria; Settembre 2016; Foto, descrizione e microscopia di Mario Iannotti. (exsiccatum MI20160925-01) Foto e Descrizioni Specie di taglia grande, il cappello è carnoso, di colore variabile, in genere marrone, bruno dattero, ma anche bruno-grigiastro, in questo caso su tonalità bruno-olivastre con margine ondulato biancastro. La cuticola è untuosa, finemente fibrillosa, liscia, al centro a maturità sono presenti sottili squamette, se si osserva invece alla lente risulta coperta da peli appressati. Le lamelle sono libere, ancora immature in questi campioni, abbastanza fitte, spesse, dapprima biancastre poi a maturazione di bel rosa carico, filo intero e concolore. Il gambo è cilindrico, robusto, coperto di fibrille brunastre, senza anello ne volva, tende ad ingrossare verso la base. La carne ha odore nettamente rafanoide. La specie più simile è Pluteus tricuspidatus che preferisce la conifera ed ha il filo della lamella nero. Spore: 6,4-8,5 × 4,7-6,0 µm, Q = 1,2-1,5; Qm = 1,3; da largamente ellissoidali ad ellissoidali, alcune munite di guttula centrale, lisce, con apicolo poco evidente. Basidi corti e tozzi. I cheilocisitidi sono clavati o largamente clavati. I pleurocistidi hanno una diversa tipologia a seconda del punto in cui sono osservati: quelli vicino al filo della lamella spesso terminano con una sola punta o con un accenno di uncini mentre quelli più lontani, verso il centro della lamella sono strettamente fusiformi, a parete spessa, con 2-6 uncini all'apice. La pileipellis è costituita da una cutis di ife cilindriche con andamento sub-parallelo, con terminali rialzati. Non sono stati osservati GAF nei tessuti esaminati. Ritrovamento su ceppaia marcescente di Cerro. Microscopia Spore: 6,4-8,5 × 4,7-6,0 µm, Q = 1,2-1,5; Qm = 1,3; da largamente ellissoidali ad ellissoidali, alcune munite di guttula centrale, lisce, con apicolo poco evidente. Osservazione in rosso Congo ammoniacale a 1000×. Cheilocisitidi sono clavati o largamente clavati. Osservazione in rosso Congo ammoniacale a 400×. Osservazione in rosso Congo ammoniacale a 1000×. I pleurocistidi hanno una diversa tipologia a seconda del punto in cui sono osservati: quelli vicino al filo della lamella spesso terminano con una sola punta o con un accenno di uncini mentre quelli più lontani, verso il centro della lamella sono strettamente fusiformi, a parete spessa, con 2-6 uncini all'apice. Osservazione in rosso Congo ammoniacale a 400×. Pleurocistidi osservati vicino al filo della lamella. Osservazione in rosso Congo ammoniacale a 1000×. Pleurocistidi osservati allontanandosi dal filo verso il centro della lamella. Osservazione in rosso Congo ammoniacale a 400×. Osservazione in rosso Congo ammoniacale a 1000×. Pileipellis è costitutita da una cutis di ife cilindriche con andamento sub-parallelo, con terminali rialzati. Osservazione in rosso Congo ammoniacale a 100×. Osservazione in rosso Congo ammoniacale a 400×.- 29 risposte

-

- fawn deer shield

- pluteus atricapillus

- (e 2 in più)

-

Abortiporus biennis (Bull. : Fr.) Singer 1944

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Archivio Micologico in Funghi Non Commestibili o Sospetti

Abortiporus biennis (Bull. : Fr.) Singer; Regione Umbria; Settembre 2016; Foto di Stefano Rocchi. In giardino privato; su ceppaia interrata di latifoglia. -

Tuber mesentericum Vittad. 1831

Archivio Micologico ha risposto alla discussione di Tomaso Lezzi in Funghi Non Commestibili o Sospetti

Tuber mesentericum Vittad.; Regione Umbria; Luglio 2016; Foto e descrizione di Stefano Rocchi. (exsiccata SR20160730-01) Fungo ipogeo di aspetto subgloboso o ellissoidale che in genere presenta un profondo incavo basale per cui in sezione il carpoforo ha la tendenza ad assumere la forma di un rene. Peridio nerastro formato da piccole e basse verruche a base poligonale, dure, ben ancorate alla gleba, molto fessurate, con spigoli acuti e facce lievemente striate. Gleba all'inizio bianca, in seguito diviene grigio-bruna o nocciola-marrone, percorsa da venature sterili bianche e tortuose. Odore sgradevole, forte, cianico, che evoca il catrame o la tintura di iodio. Lasciando i carpofori all'aria l'odore tende a svanire ma se si pone un esemplare all'interno di un vasetto chiuso, dopo qualche ora alla riapertura, l'odore che ne esce risulta fortissimo e sempre sgradevole. Nonostante questa caratteristica Tuber mesentericum, quantunque poco apprezzato, risulta un fungo commestibile per via del fatto che il suo caratteristico odore tende in parte a scomparire dopo la cottura. Cresce da agosto a tutto l'inverno a pochi centimetri di profondità in ambienti ombreggiati e umidi, sotto Faggio, Roverella, Cerro, Nocciolo e Pino nero. Il suo simile Tuber aestivum Vittadini si differenzia per l'assenza dell'incavo basale, per l'odore gradevole e aromatico, per le verruche più grandi e meno fessurate. Il raffronto tra il peridio di Tuber mesentericum (a sinistra) e quello di Tuber aestivum (a destra).